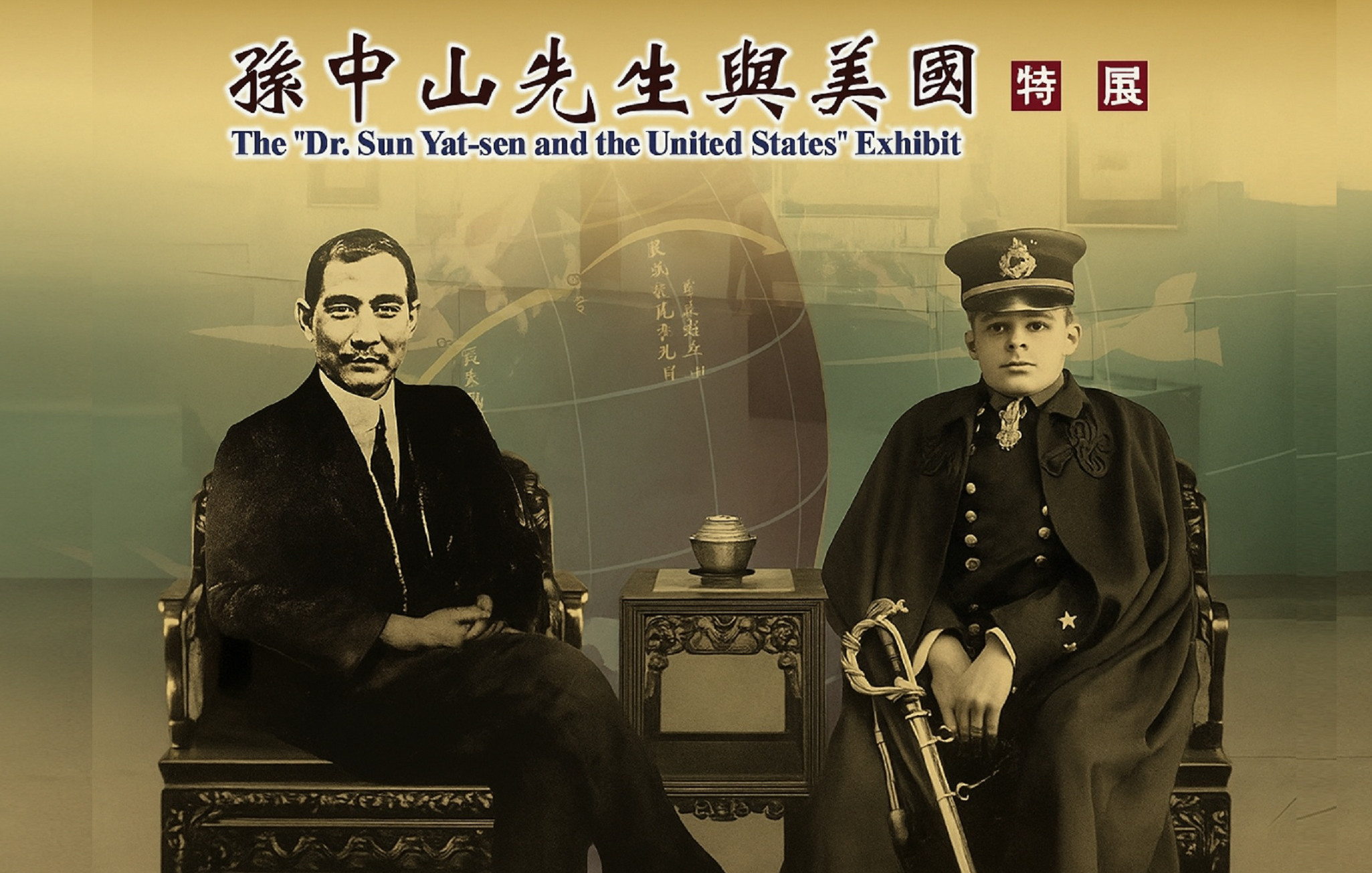

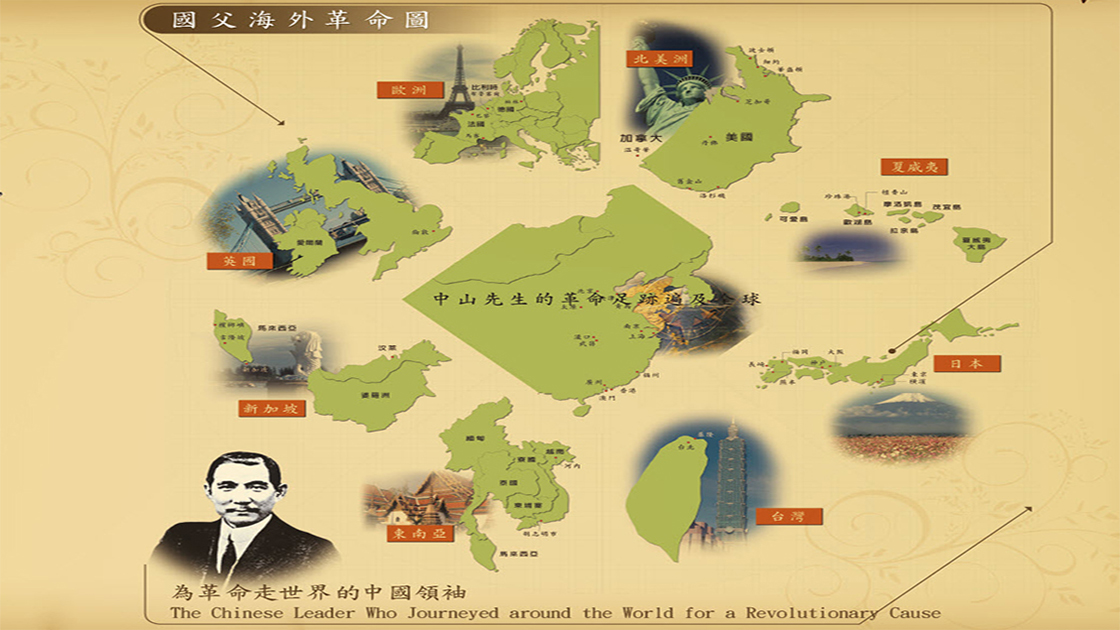

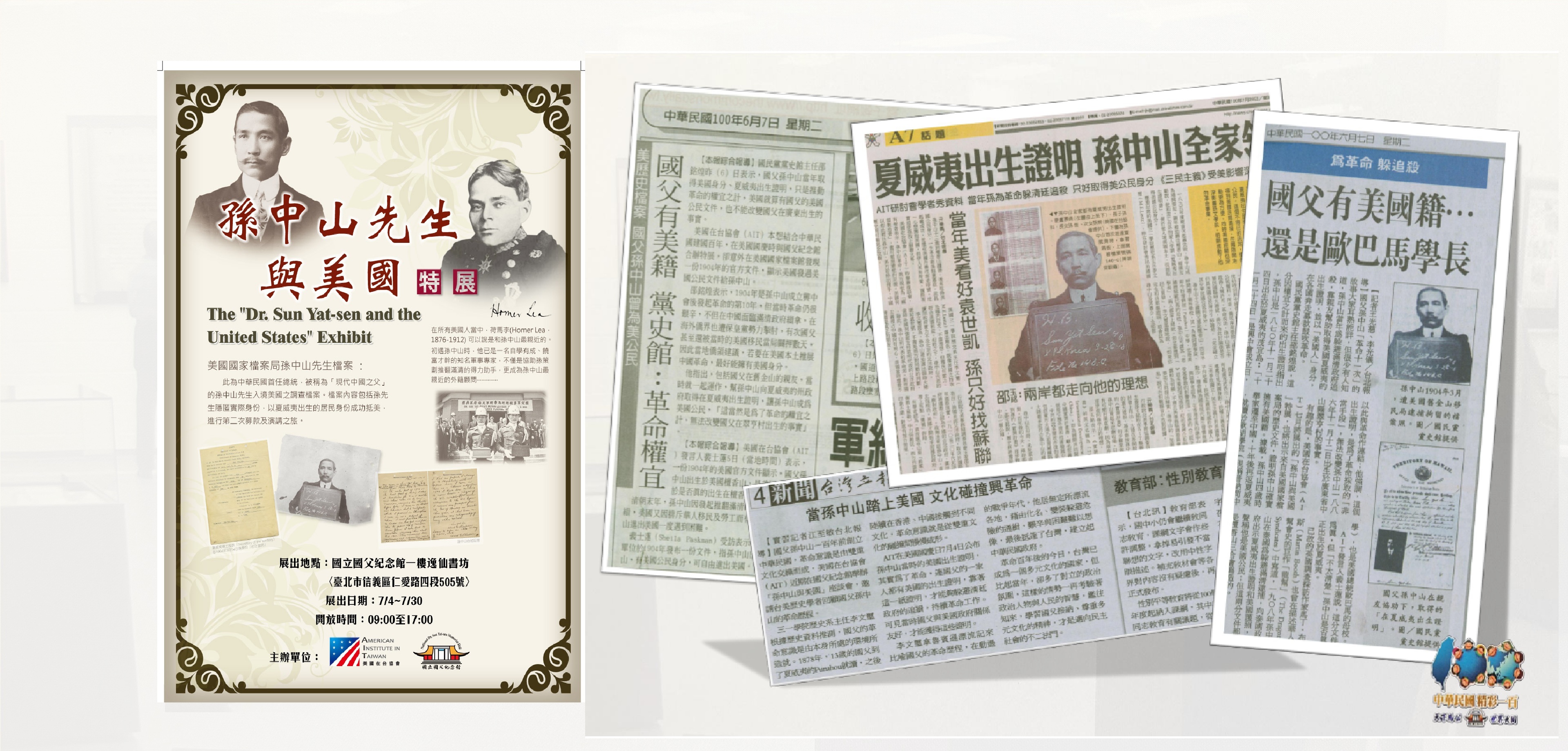

展覽論述

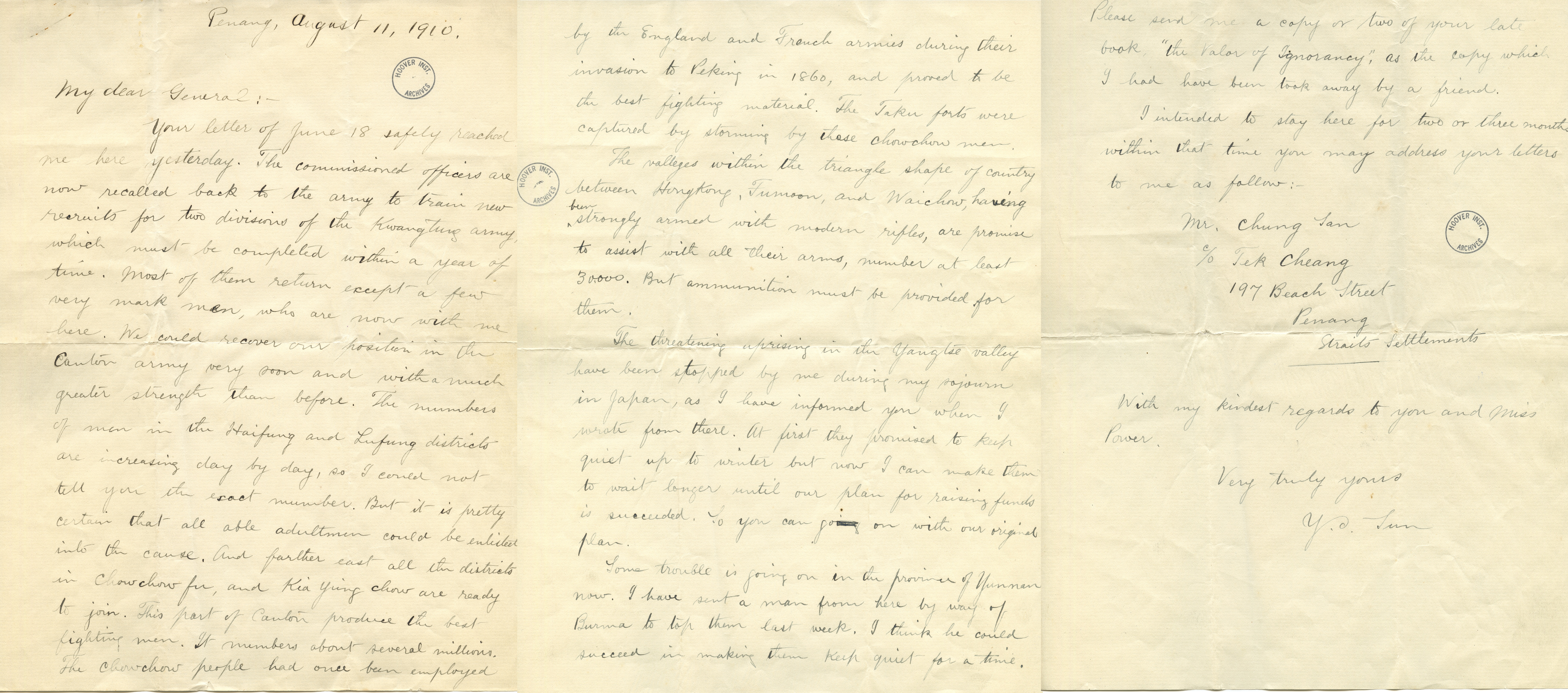

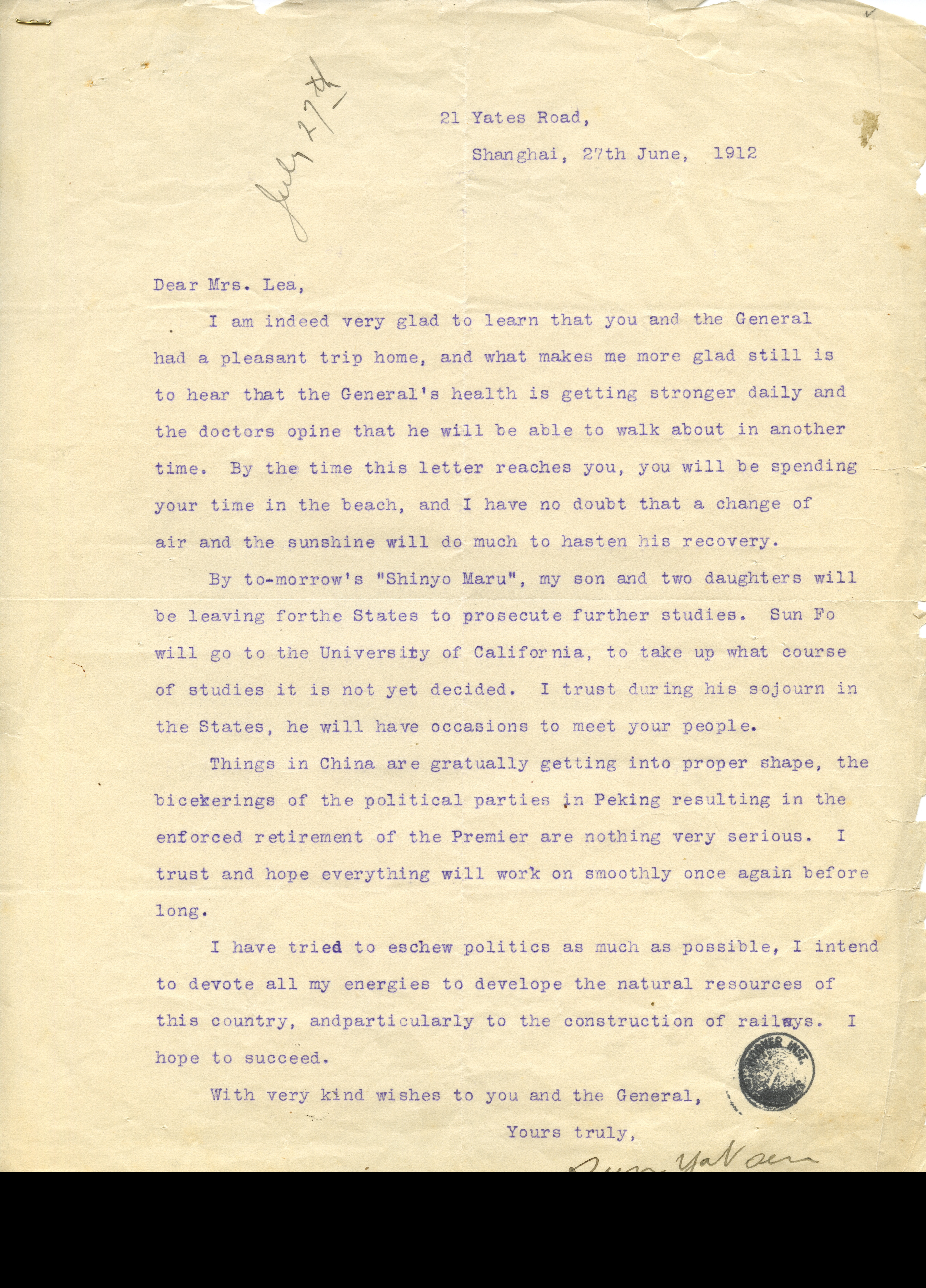

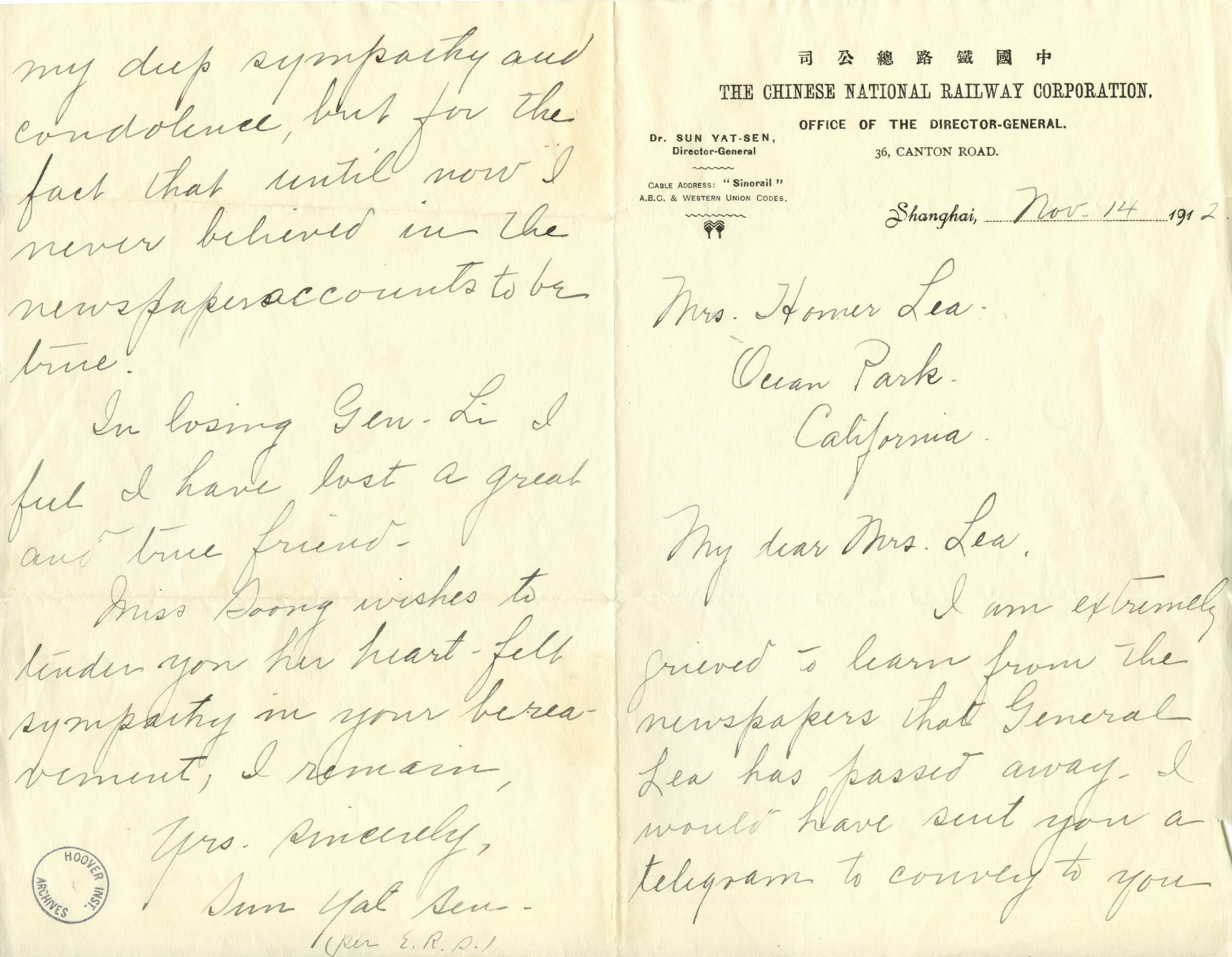

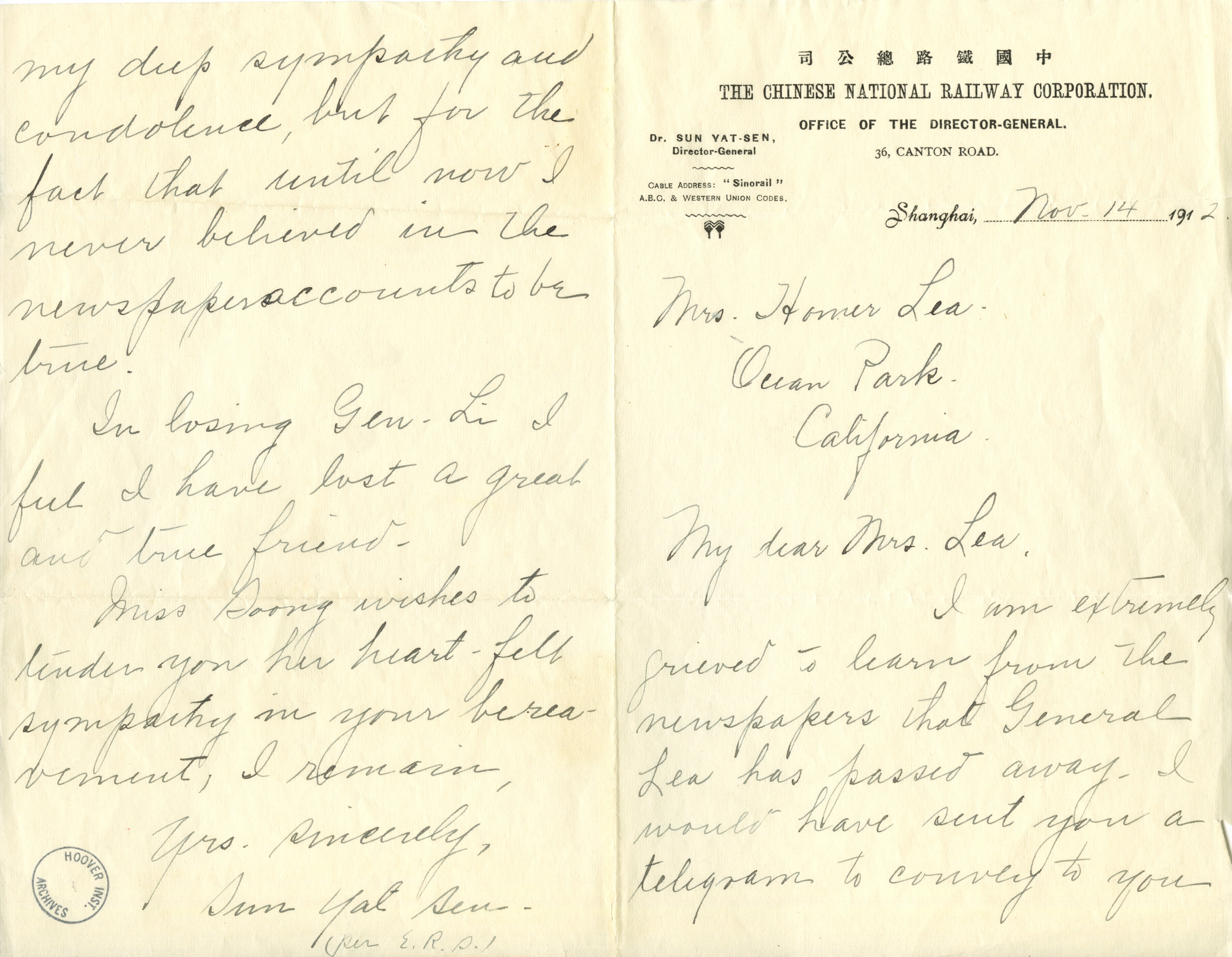

本展覽為國立國父紀念館與美國在台協會(AIT)於2011年共同策劃主辦。這是首度以中華民國國父孫中山與美國之間的緊密連結為主題的特展。展出許多以前不曾公開的文件及照片,由美國國家檔案局、史丹福大學胡佛研究中心,及生前深受孫中山倚重的荷馬李(Homer Lea)將軍家人提供,將孫中山先生為革命奔走美國的歷史,展現在觀眾的眼前。展品重點之一為1904年孫中山在夏威夷取得出生證明、突破《排華法案》以美籍身份入境舊金山的移民卷宗與訴訟檔;另一為美籍軍事顧問荷馬李手稿與照片,揭示其策畫黃花岡起義及出任臨時政府首席軍事顧問的貢獻。特展凸顯出孫中山與美國開國元老共同懷抱民主與自由的理想。

孫中山在美足跡遍布美國東西兩岸

孫中山的革命思想與行動,不僅深刻影響中國現代歷史,也與美國有著深厚的淵源。他生前多次赴美,足跡遍及東西兩岸,於當地籌募經費、宣傳革命理念,並與僑界建立穩固之支持網絡。孫中山辭世後,美國各地陸續舉行紀念活動,表達對其理念的敬仰與懷念。

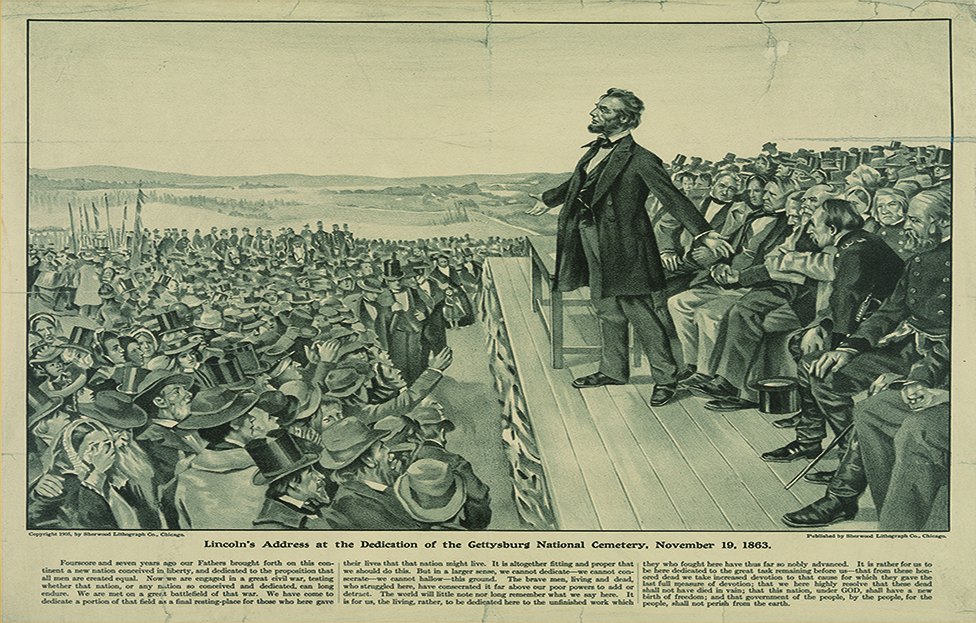

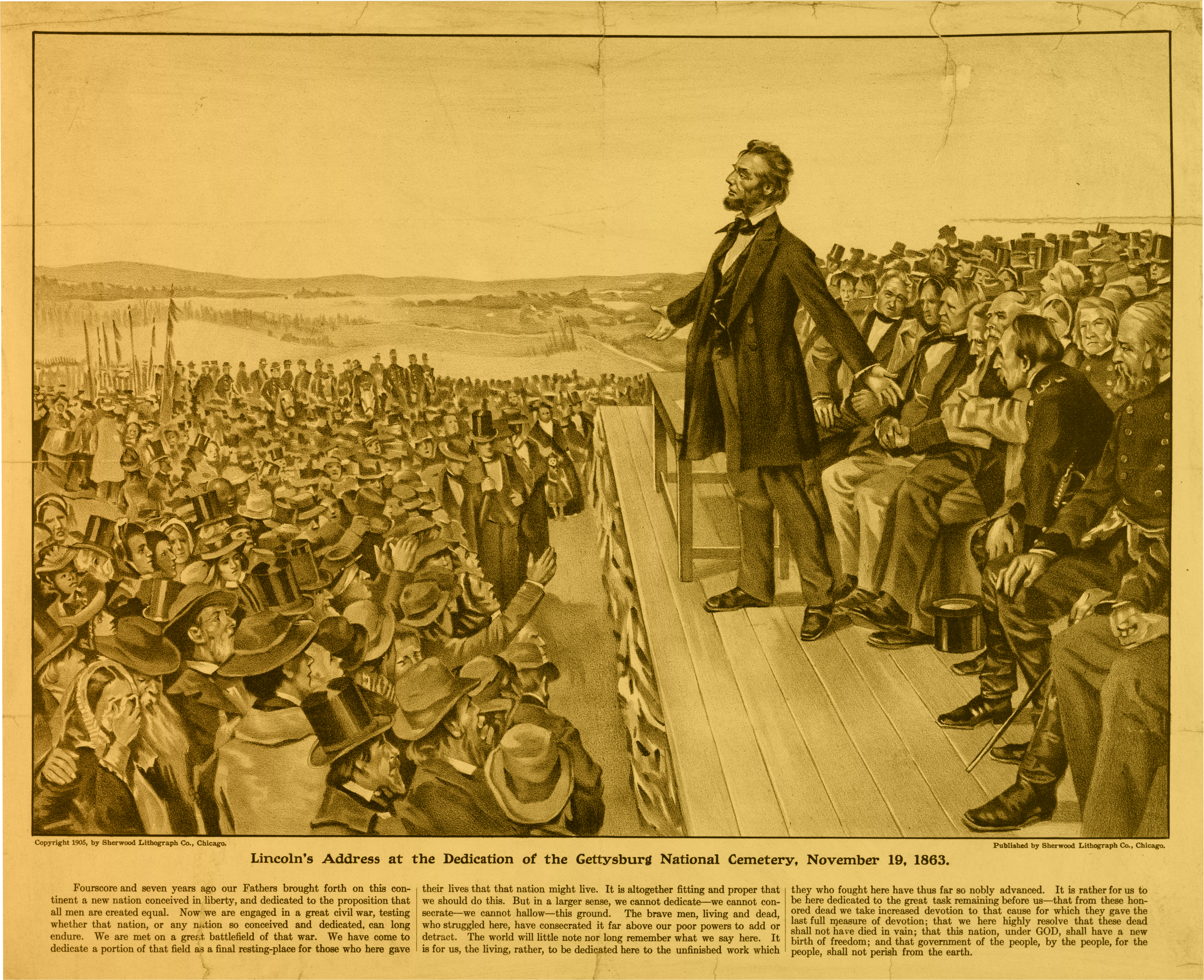

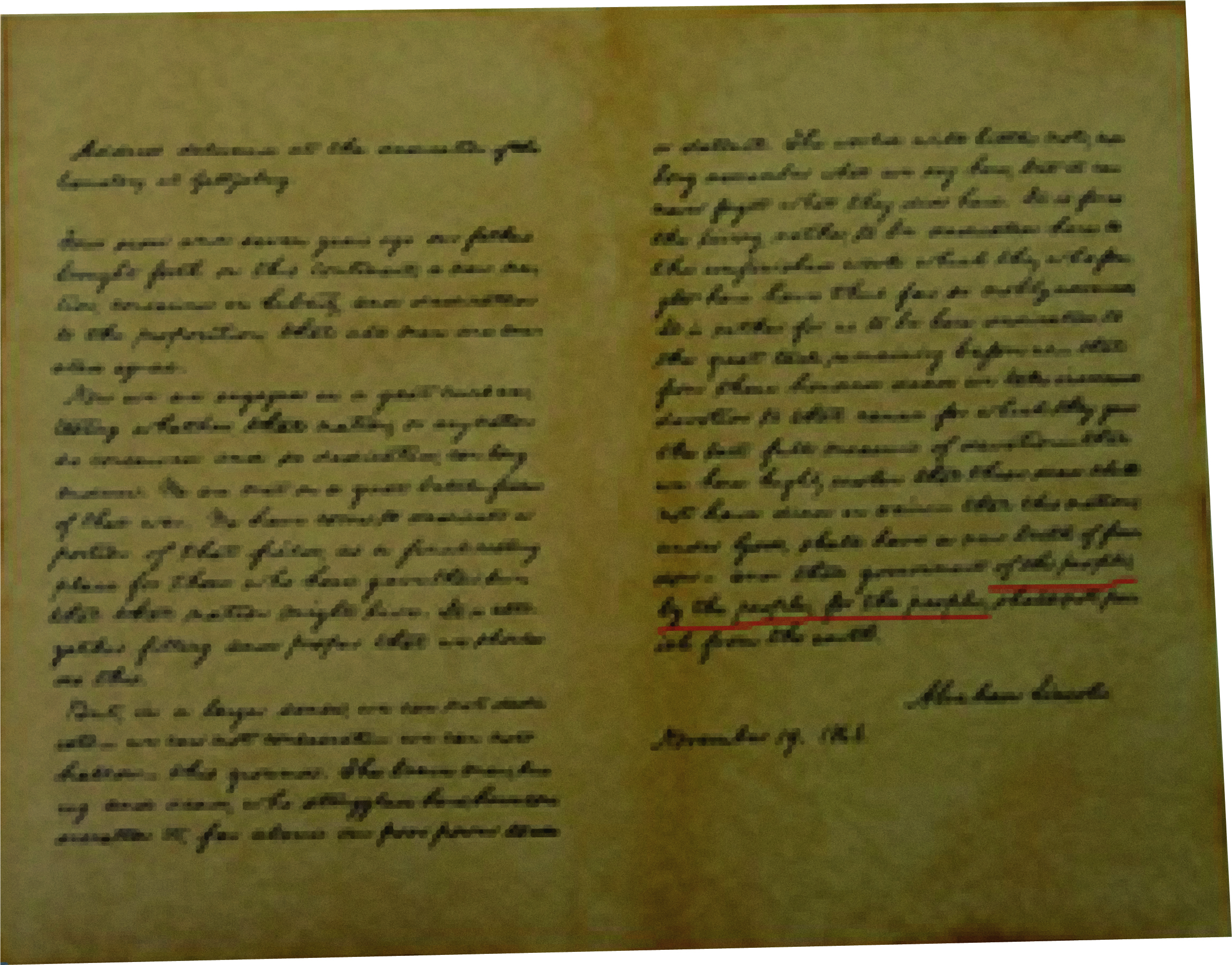

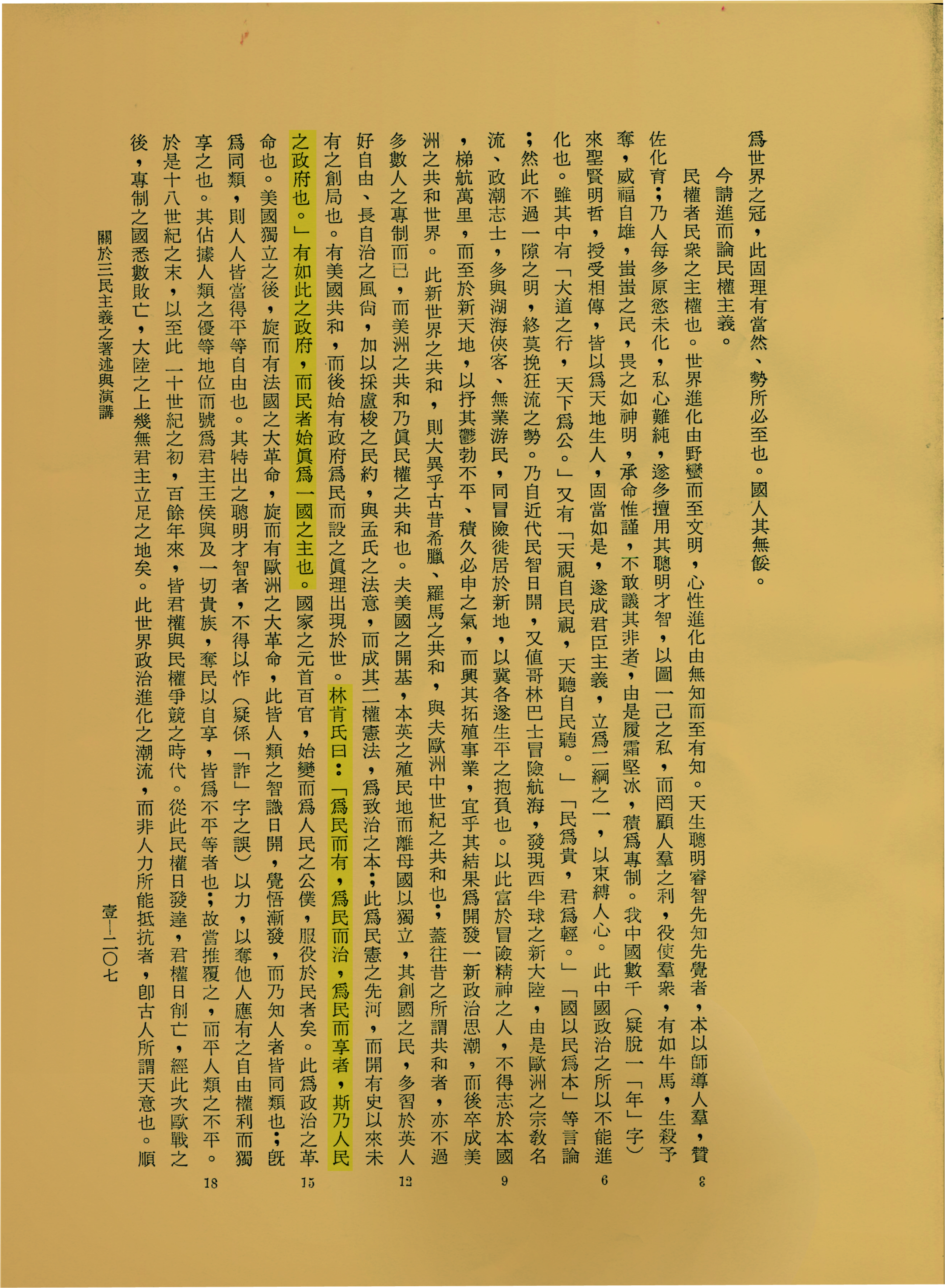

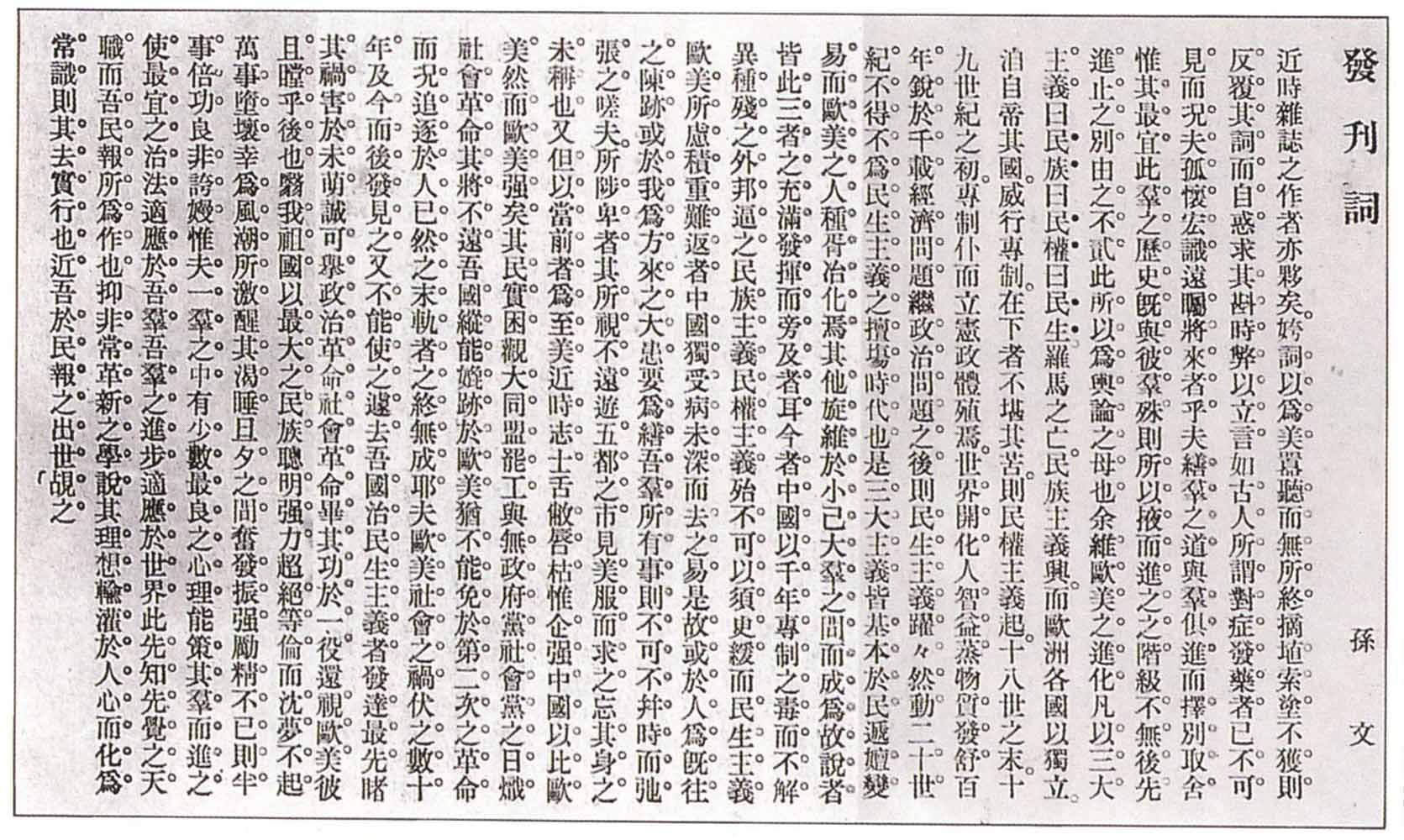

從林肯到三民主義:孫中山詮釋民主真義

孫中山在《文言本三民主義》中述及:「林肯氏曰:『為民而有,為民而治,為民而享』者,斯乃人民之政府也。有如此之政府,而民者始真為一國之主也。」民國10年6月,演說<三民主義之具體辦法>時說,「這句話的中文意思,沒有適當的譯文,兄弟就把它譯作:民有、民治、民享。of the people就是民有,by the people就是民治,for the people就是民享。林肯所主張的這民有、民治和民享主義,就是兄弟所主張底民族、民權和民生主義!」

「往夏威仁島」 「見滄海之濶」

13歲時,孫中山就已讀完了鄉塾裡的四書五經,私塾的教育不能滿足他廣大的求知慾。此時,比他大12歲的長兄孫德彰恰好從檀香山回來奉父命結婚,也順便招募一些工人到檀香山;隔年,孫中山便與母親楊太夫人搭輪船遠赴檀香山,與哥哥孫德彰住在一起。 生平第一次出國讓孫中山感觸很多,「始見輪舟之奇、滄海之闊。自是有慕西學之心,窮天地之想。」適切的說出了此時少年孫中山的心聲。這趟美國檀香山之行,是孫中山第一次離鄉遠行,第一次接觸美國,可以說真正開啟了他的思想之窗。

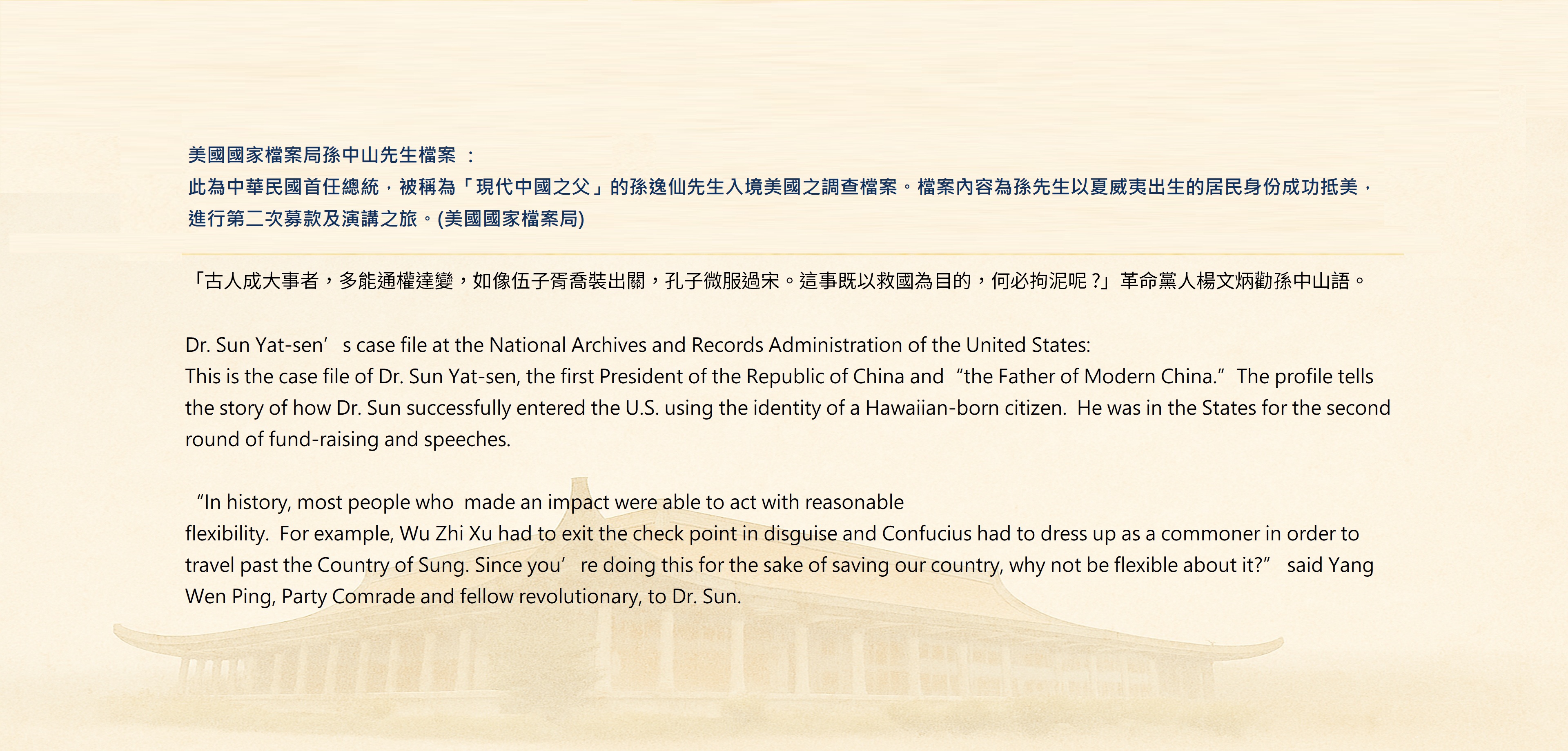

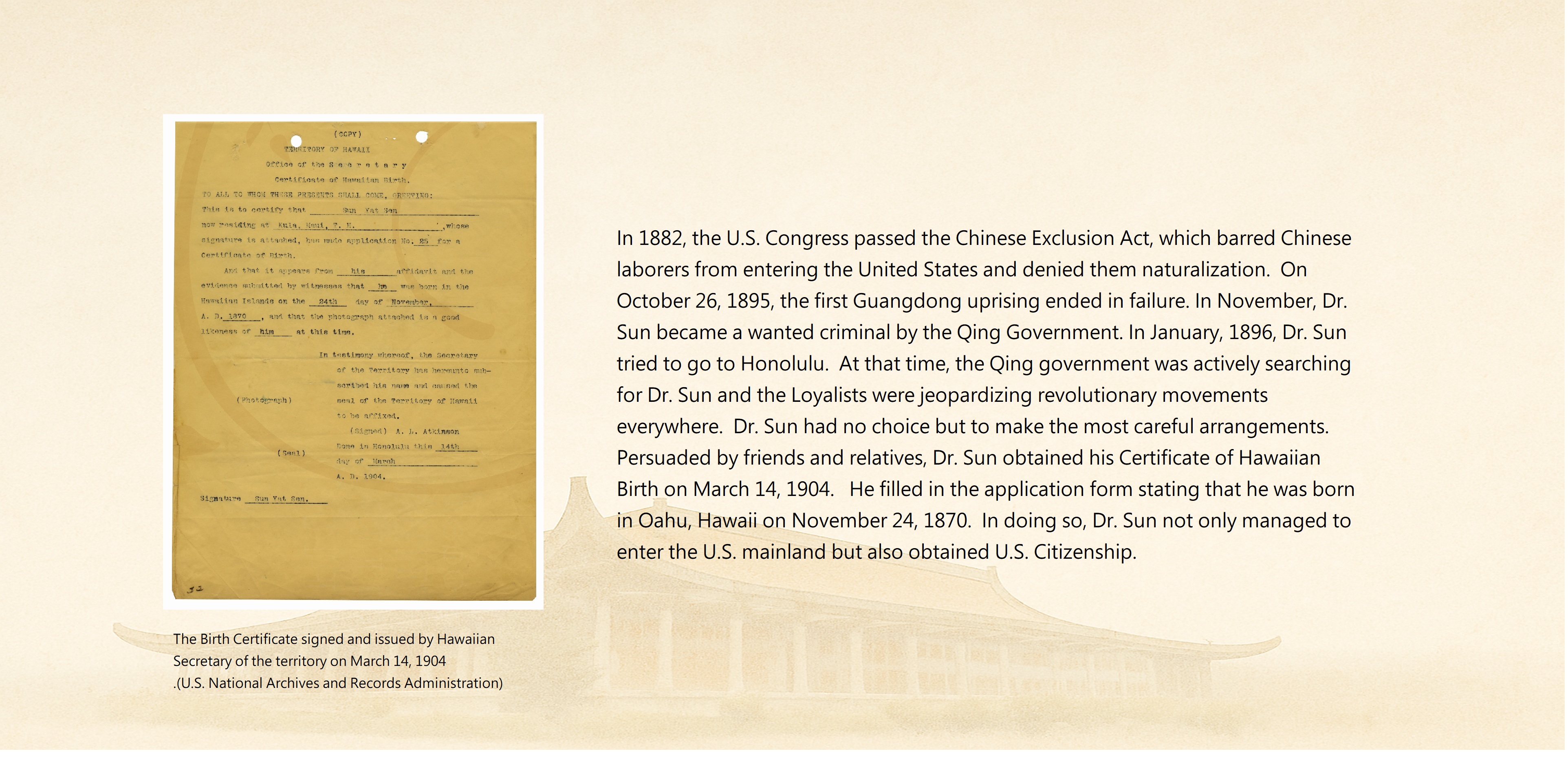

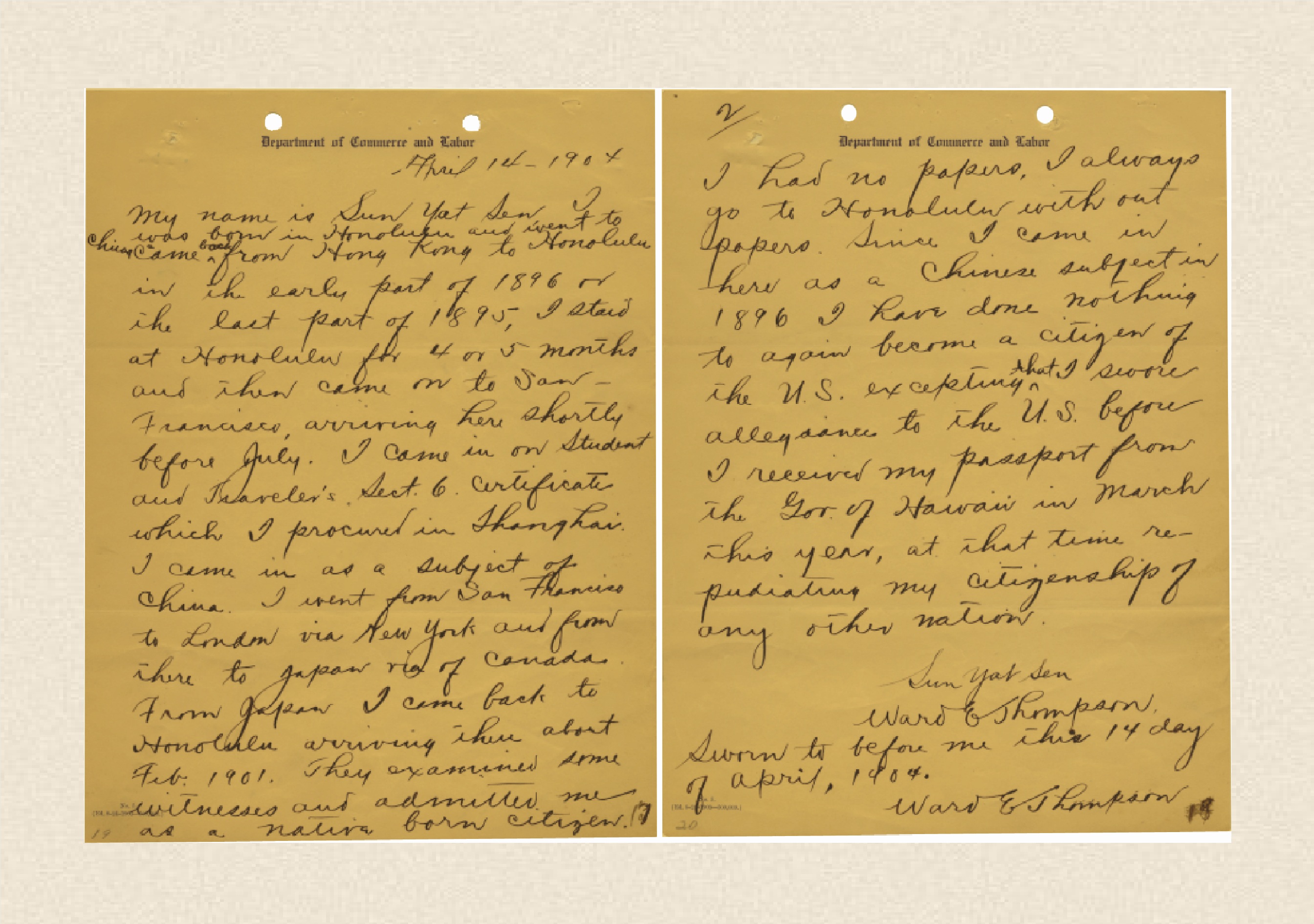

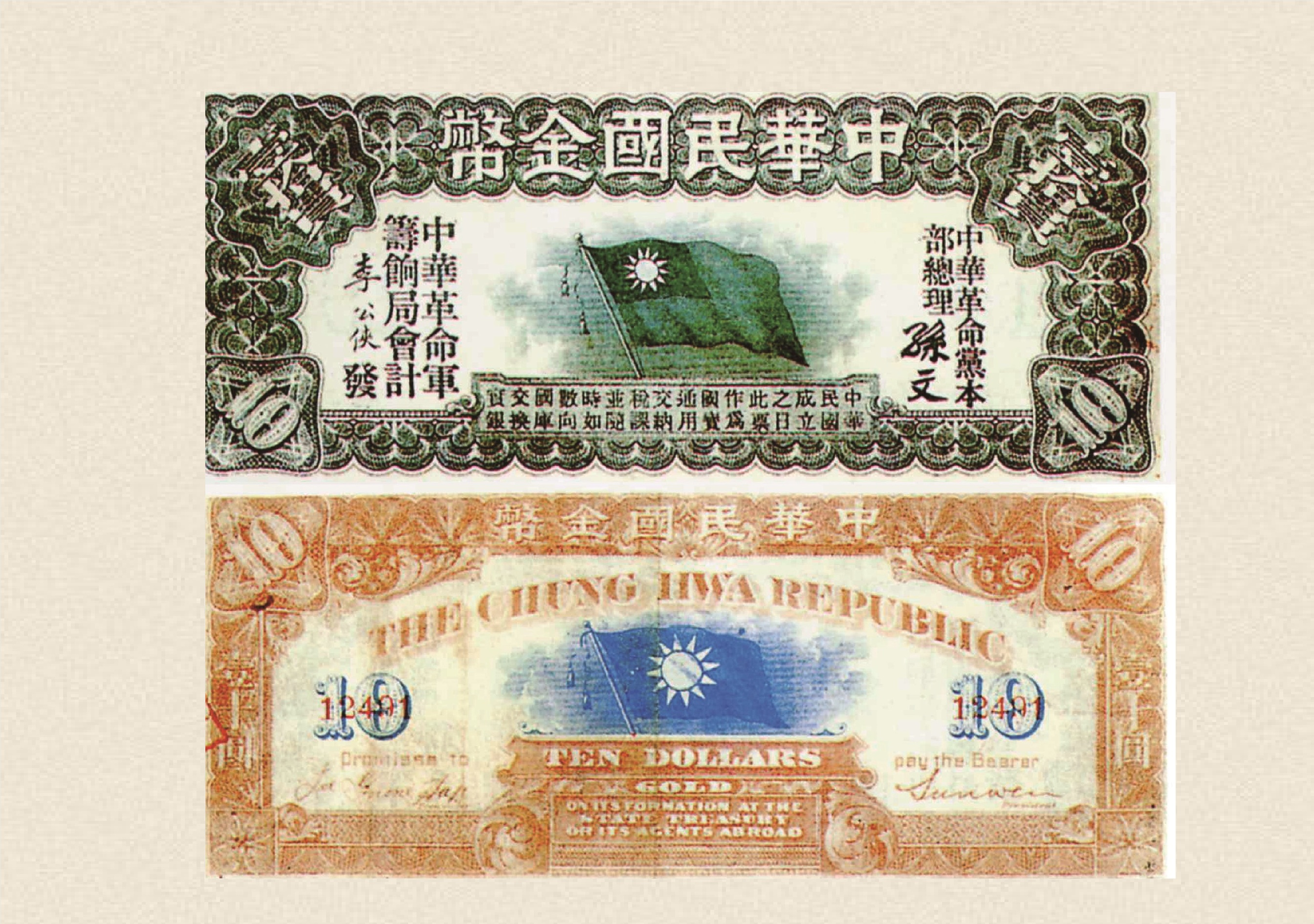

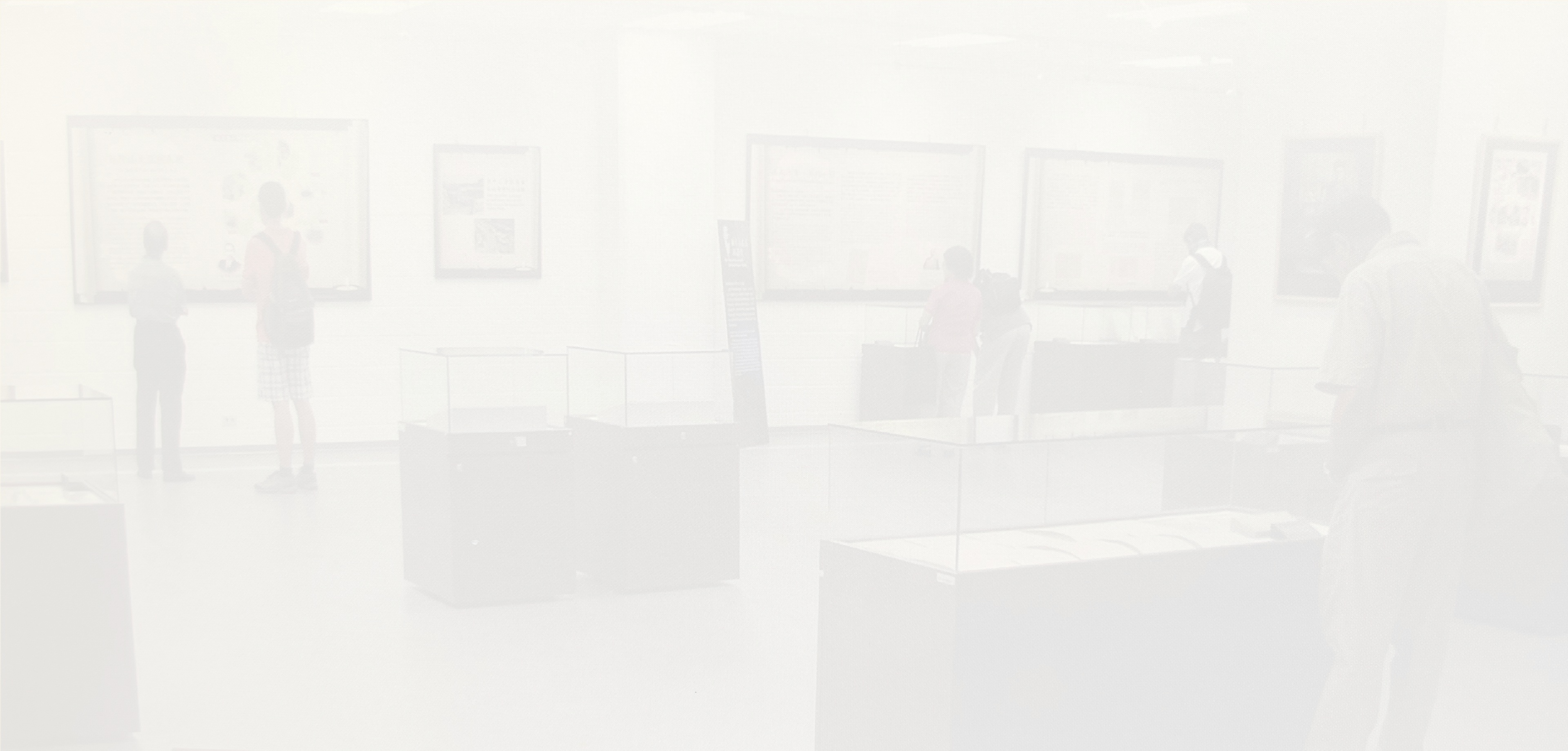

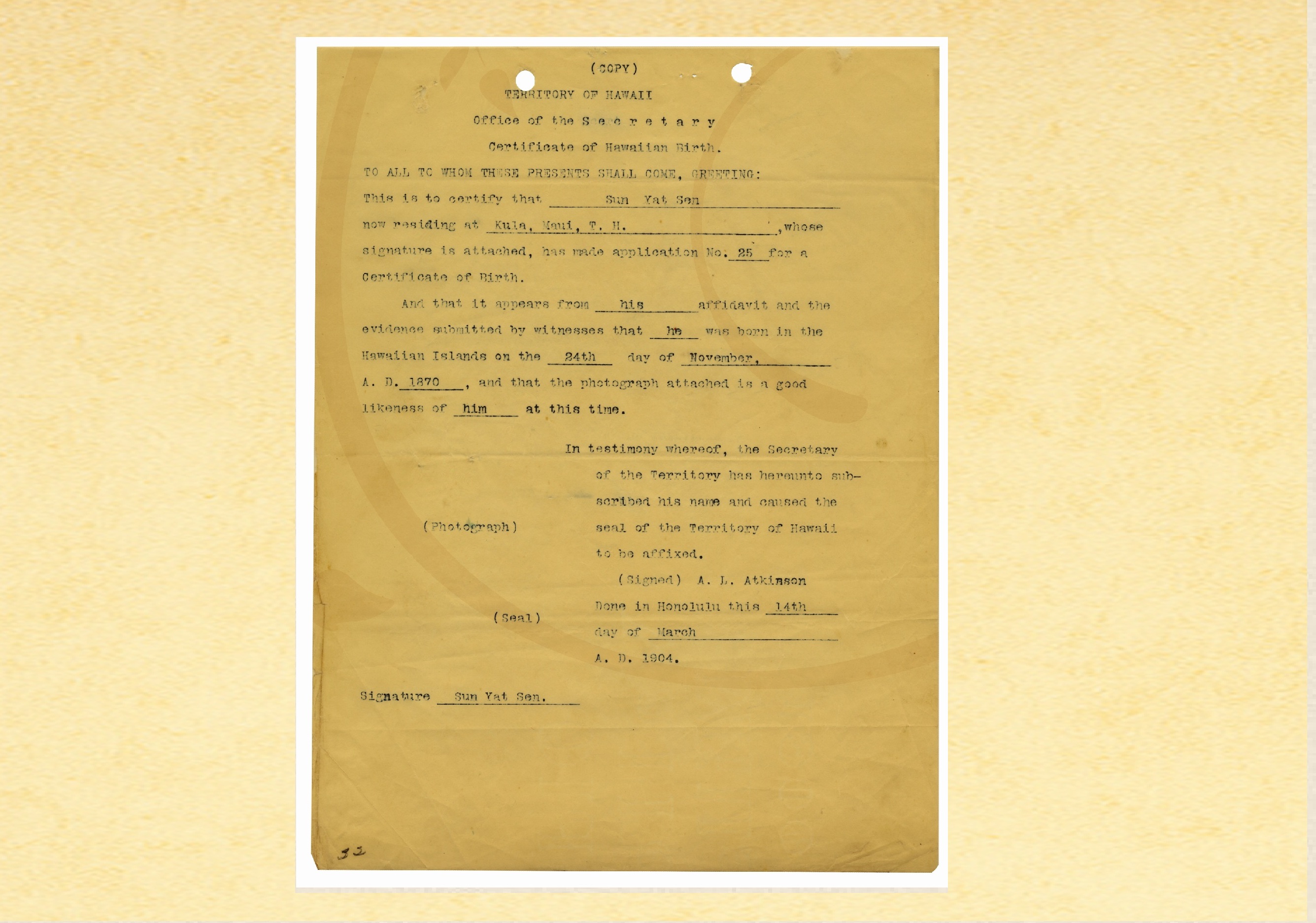

夏威夷「出生證明」

美國國會1882年通過《排華法案》,禁止中國勞工移民至美國並入美國籍。1895年10月26日,首次廣東起義失敗,11月,孫中山受到通緝。次年1月,孫轉赴檀香山,因為清政府通緝,且保皇黨到處伺機破壞革命運動,孫不得作周密的安排。在親友勸說下,申領「夏威夷出生證明書」,於1904年3月14日取得。在申請表中填寫他是1870年11月24日出生於夏威夷歐胡島。就這樣,孫中山不僅入境美國本土,並獲得了美國公民身份。左圖為夏威夷領土部長簽發的「出生證明」( 美國國家檔案局)。

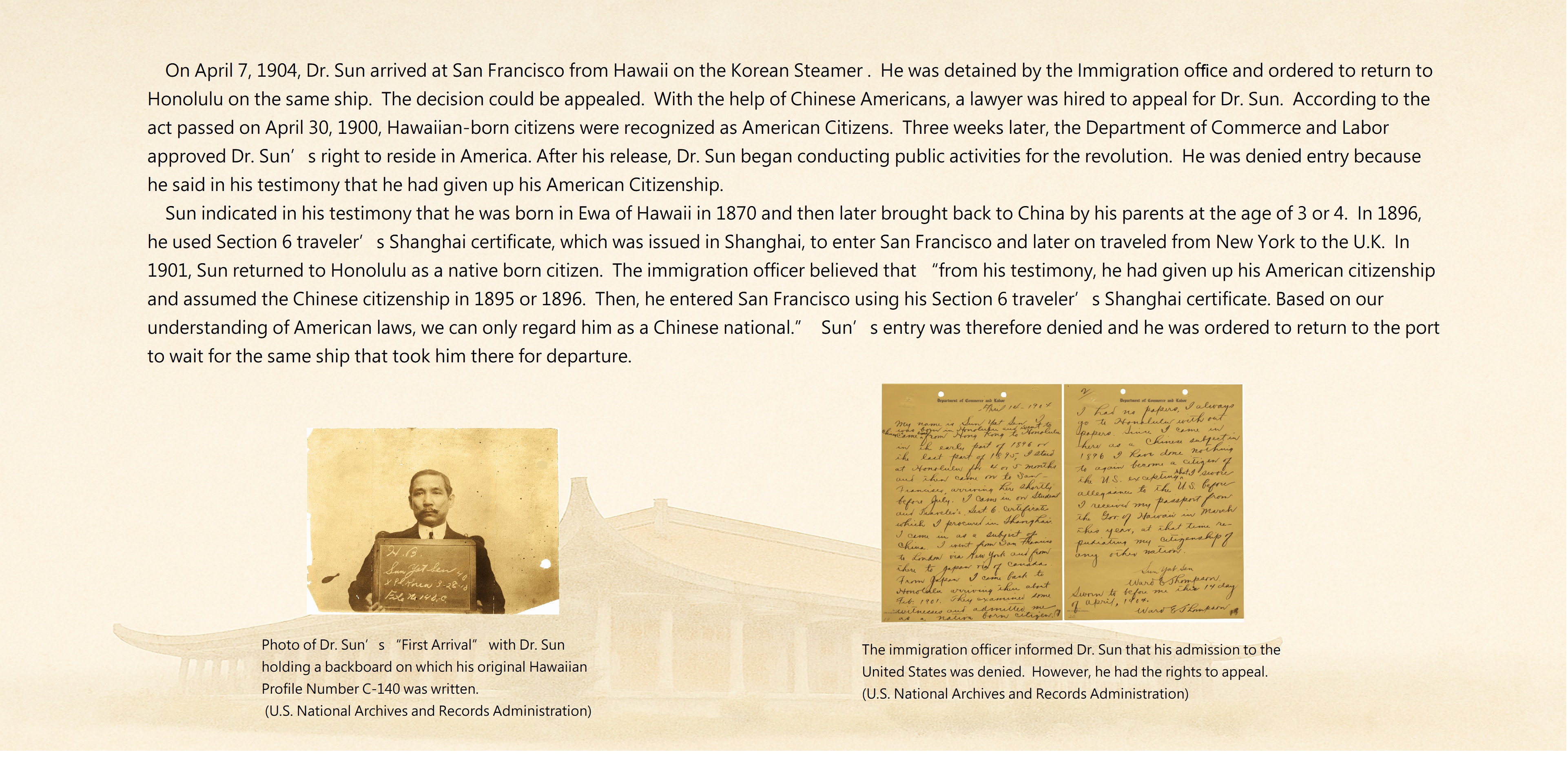

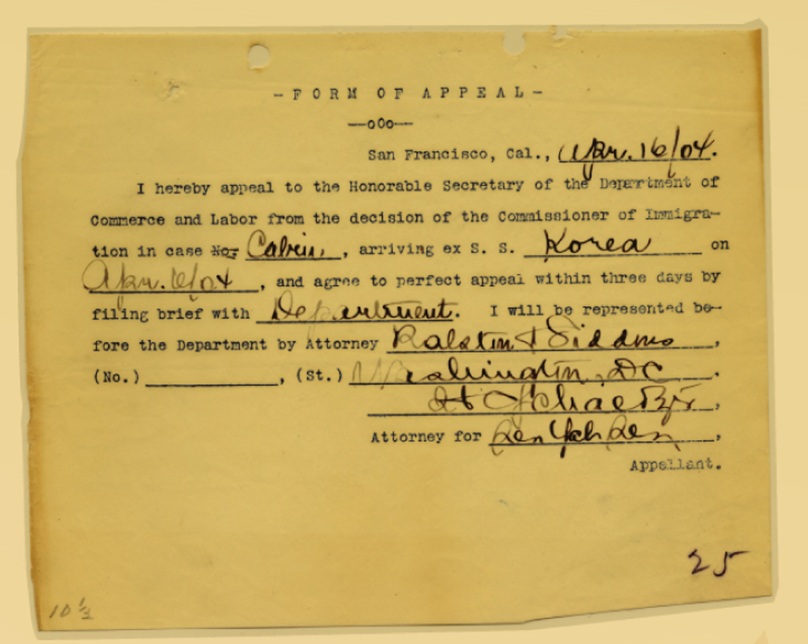

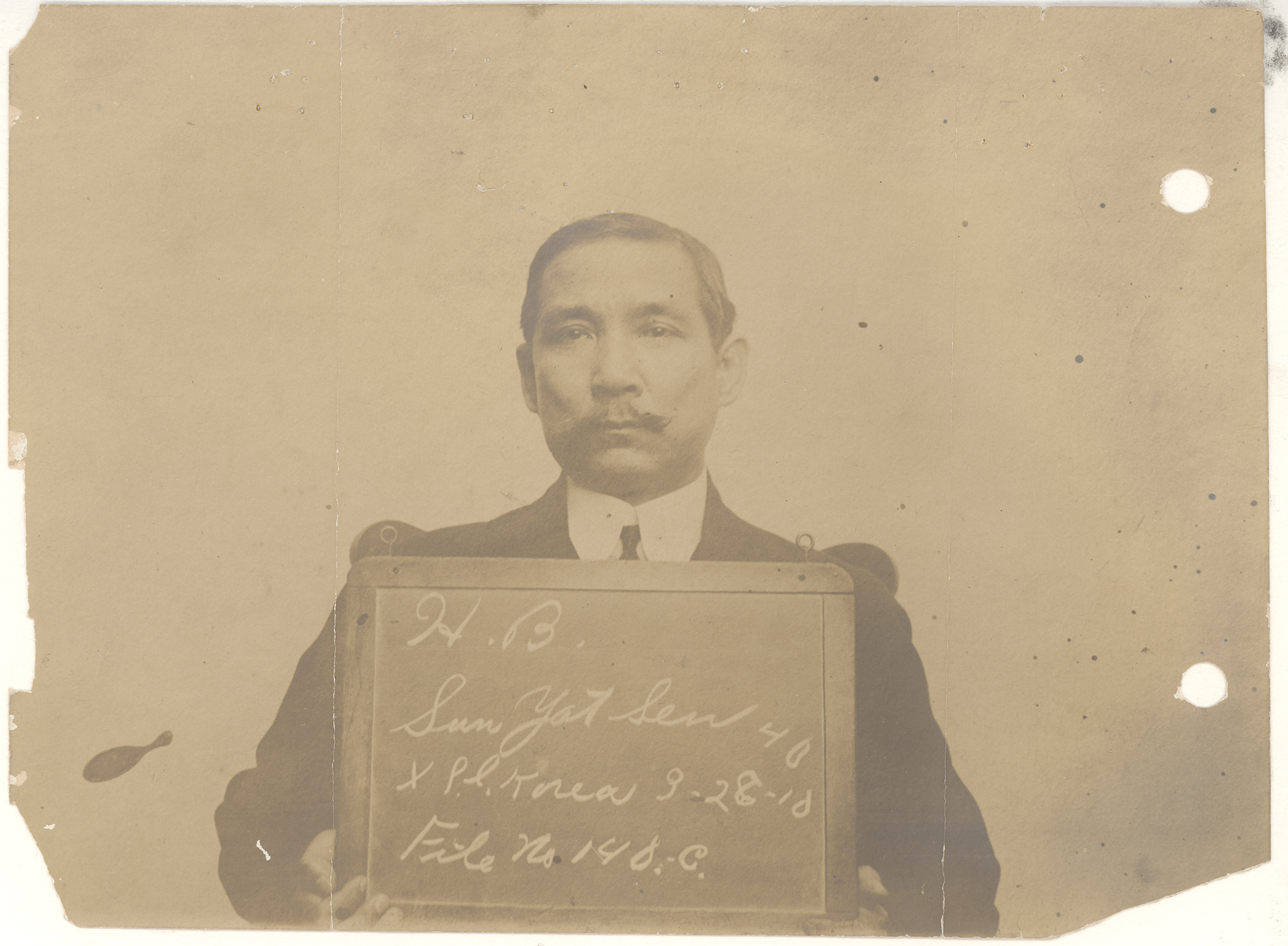

孫中山「第一次抵美」照片

1904年4月7日,孫從夏威夷乘坐「高麗輪」至舊金山,上岸時遭美國移民局扣留,被判決由原船送回檀香山,如不服可上訴。在華僑協助下,聘請律師上訴。按照1900年4月30日的法案規定︰夏威夷出生的夏威夷公民被承認為美國公民。3周後,工商部批准孫在美居留。獲釋後,即公開在美從事革命運動。在孫登陸舊金山幾天後,又被告知移民局官員拒絕其入境申請,並準備原船遣返,但可聘請律師申訴。他被拒絕入境是因為他的自述經調查,認為他已自動放棄美國公民身分。(圖為孫中山舉著一黑板,上寫有他原始的夏威夷檔案號碼 C-140)

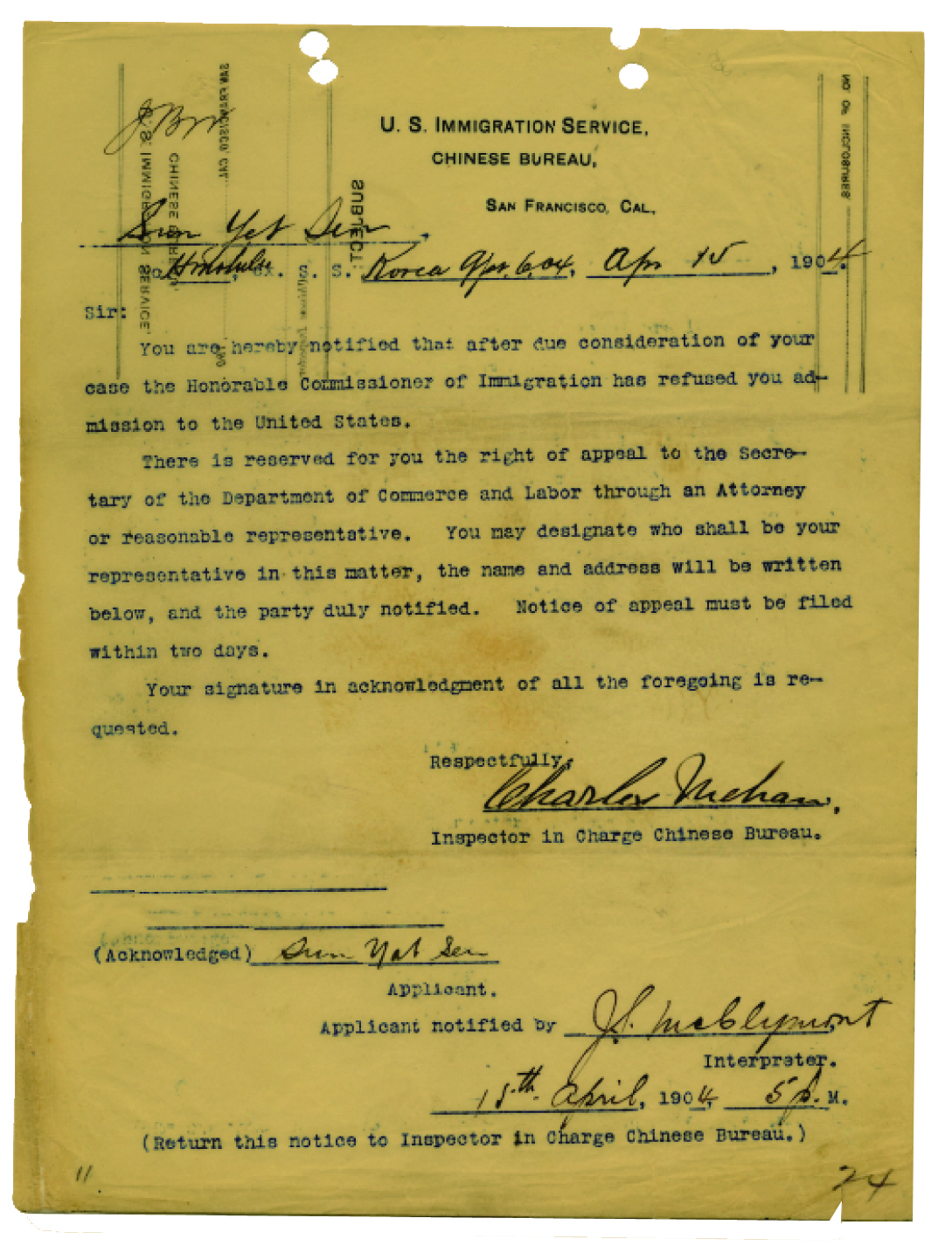

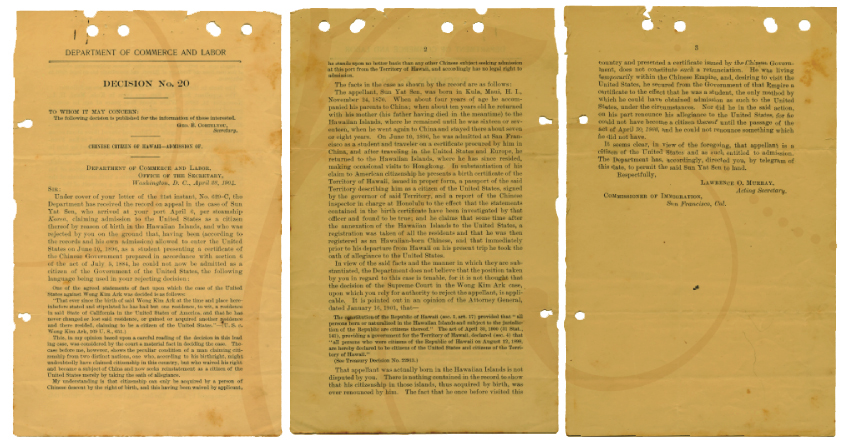

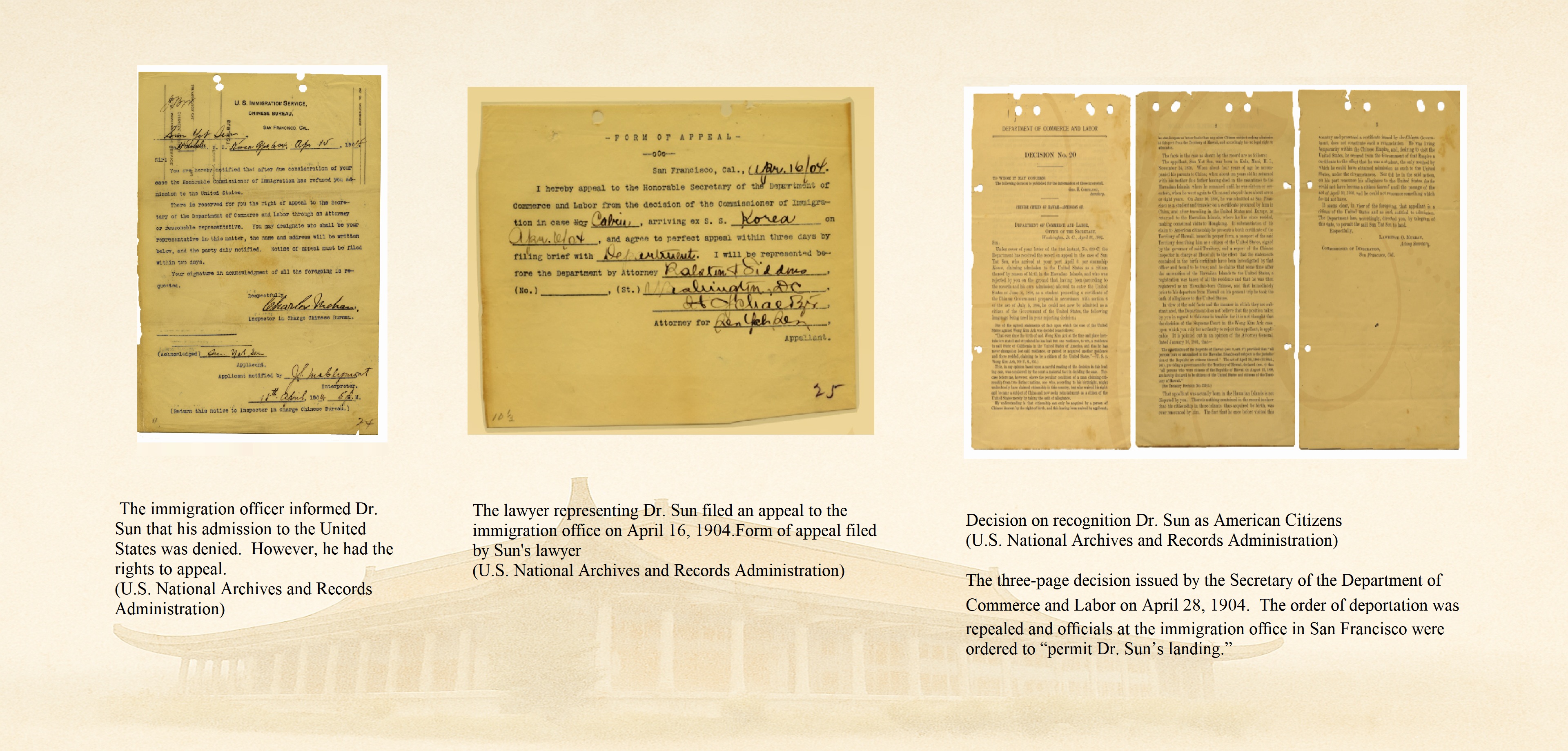

1904年美方撤銷驅逐令,准許孫中山入境

1904年4月15日,舊金山美國移民局下達判決,認定孫中山不具美國公民身分,將由原船遣返回檀香山,惟准其提出上訴。4月16日,孫中山委託駐美律師向移民局主管正式提出申訴。4月28日,美國商務暨勞工部執行部長發布長達三頁之決議書,撤銷原驅逐令,並指示舊金山移民專員「允許孫逸仙入境」。孫中山遂得以合法身分入境美國,為革命的組黨募款工作,奔走於美國各地。(以下檔案資料來自美國國家檔案局)

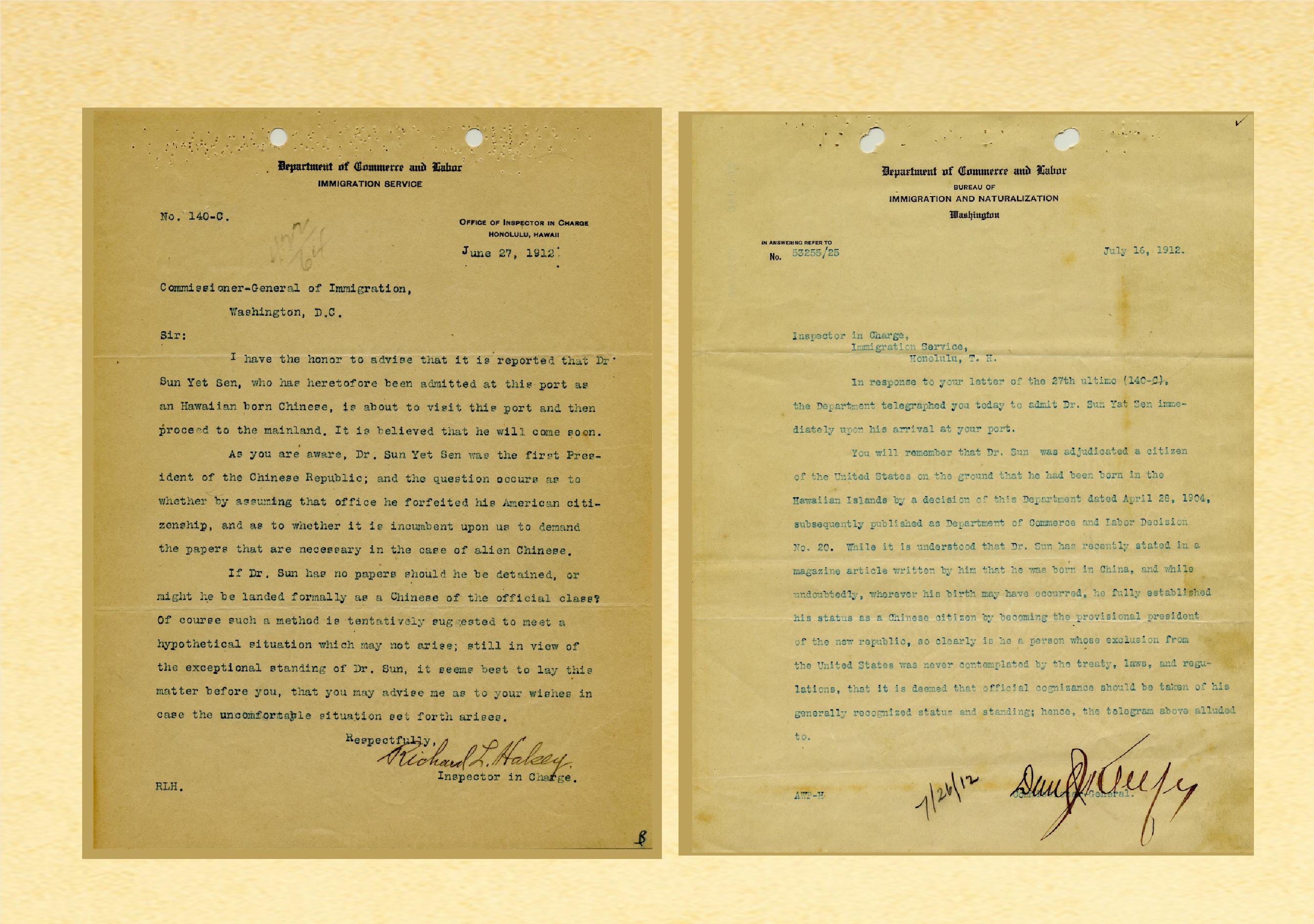

美方檔案裡孫中山國籍

1912年,孫中山計畫再次赴美。夏威夷與華盛頓移民部門長官曾就孫中山美國公民身分進行討論,左圖為1912年6月27日夏威夷商務暨勞工部移民服務督察主任Richard L.Halsey請示華盛頓特區移民領事總長的公務信函「孫中山在接任中華民國第一任總統職務的同時,是否便失去美國公民身份?」1912年7月16日移民局主管覆函,告知「孫中山先生近日於雜誌文章中表示他出生於中國,且不論其出生地為何,擔任中華民國臨時大總統一職,已完全確立其中華民國公民的身份。」

國父孫中山在美國的革命足跡:串聯華僑、宣揚民主

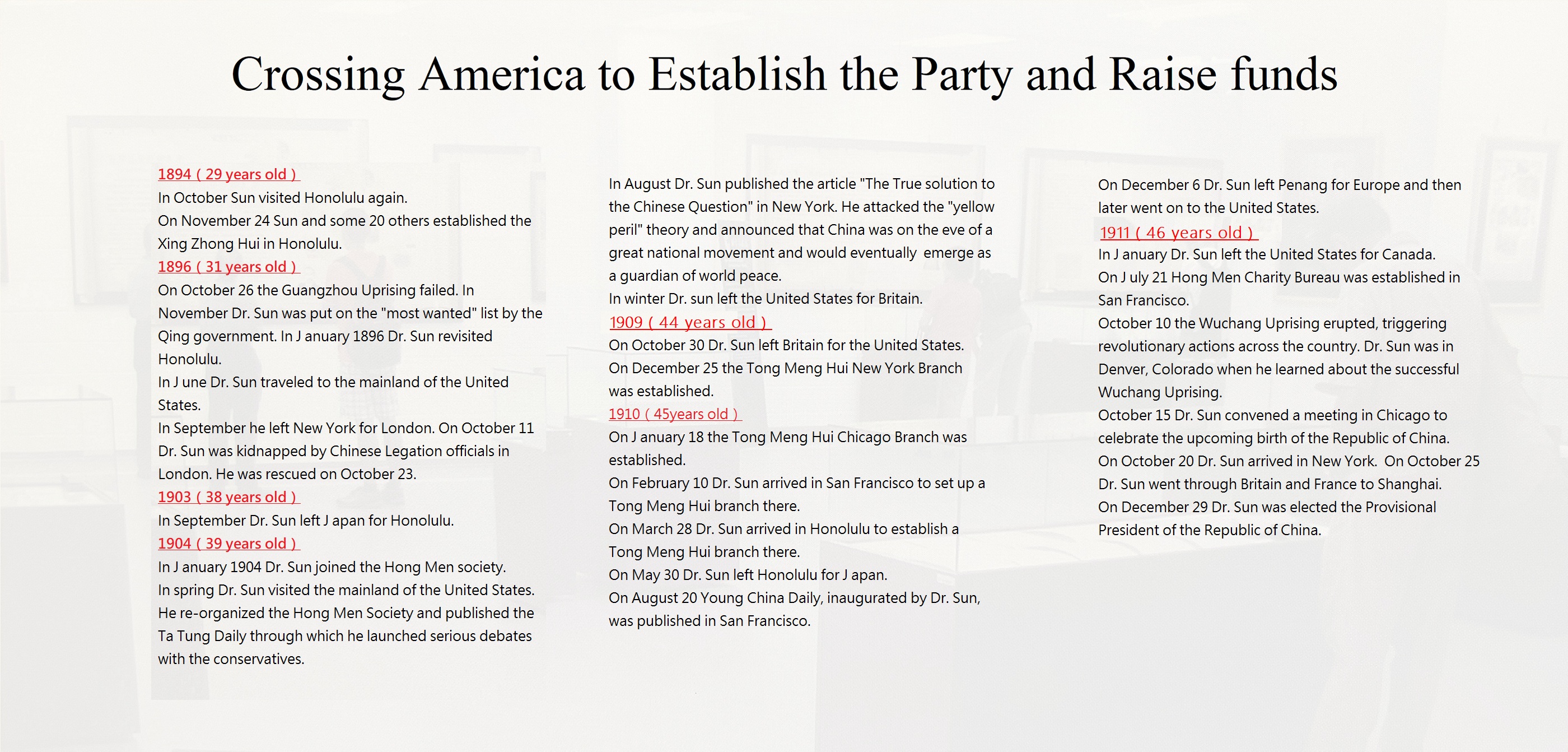

1894年10月,29歲

自上海經日本赴檀香山

1896年01月,31歲

1895年10月26日,首次廣東起義失敗,11月,孫中山受到通輯。次年1月,再赴檀香山

1896年10月

自紐約赴英國倫敦。於10月11日,倫敦蒙難。10月23日獲救。

1904年01月,39歲

加入洪門致公堂。

1904年08月

在紐約發表英文〈中國問題之真解決〉,駁斥黃禍論,宣示中國即將迎來民族復興的新紀元。

1909年10月,44歲

10/30離英赴美。

1910年01月,45歲

1/18設同盟會分會於芝加哥。

1910年03月

3/28抵檀香山,旋成立同盟會分會。

1910年08月

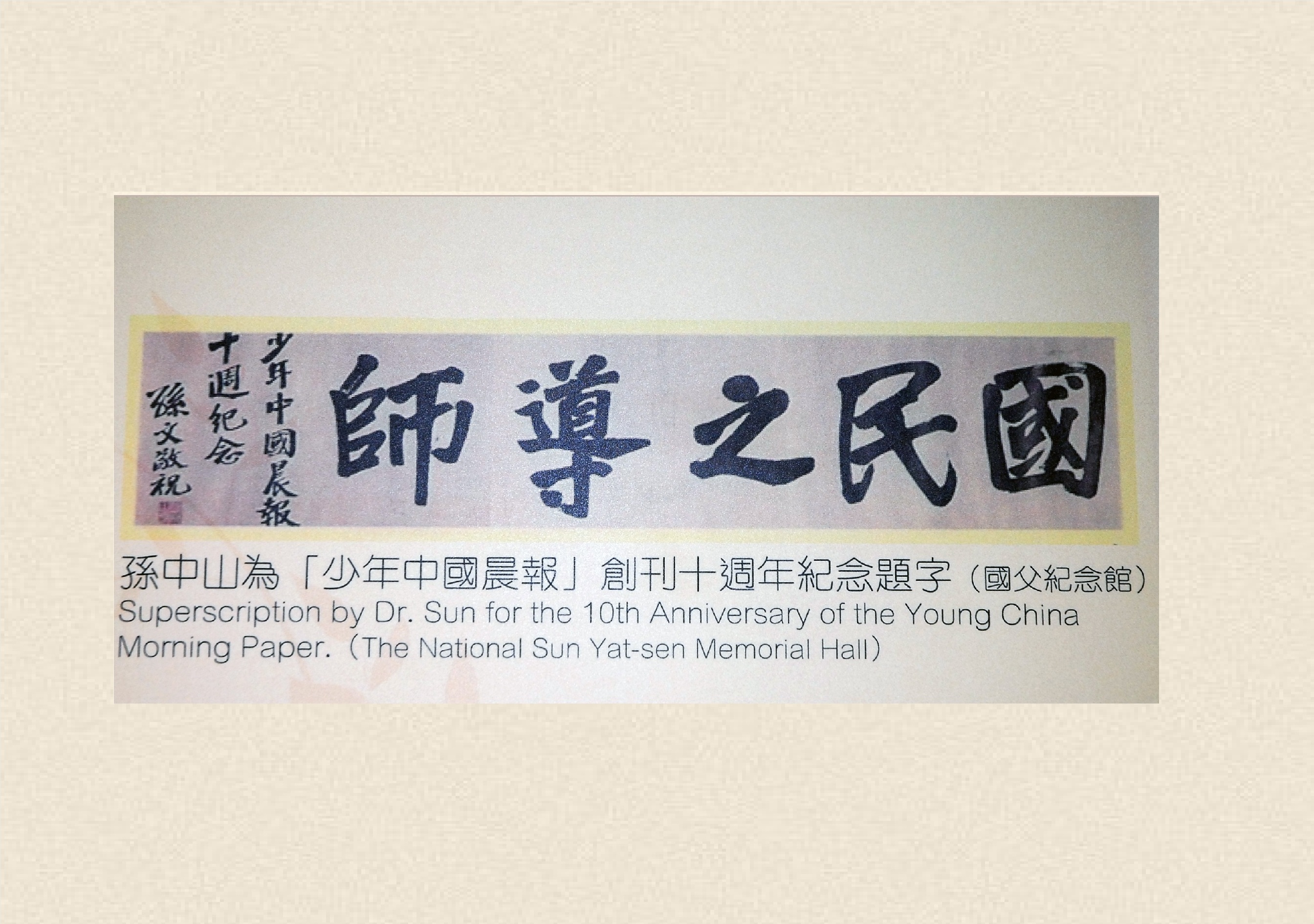

8/20創辦舊金山《少年中國晨報》。

1911年01月,46歲

1月自美國赴加拿大。

1911年10月

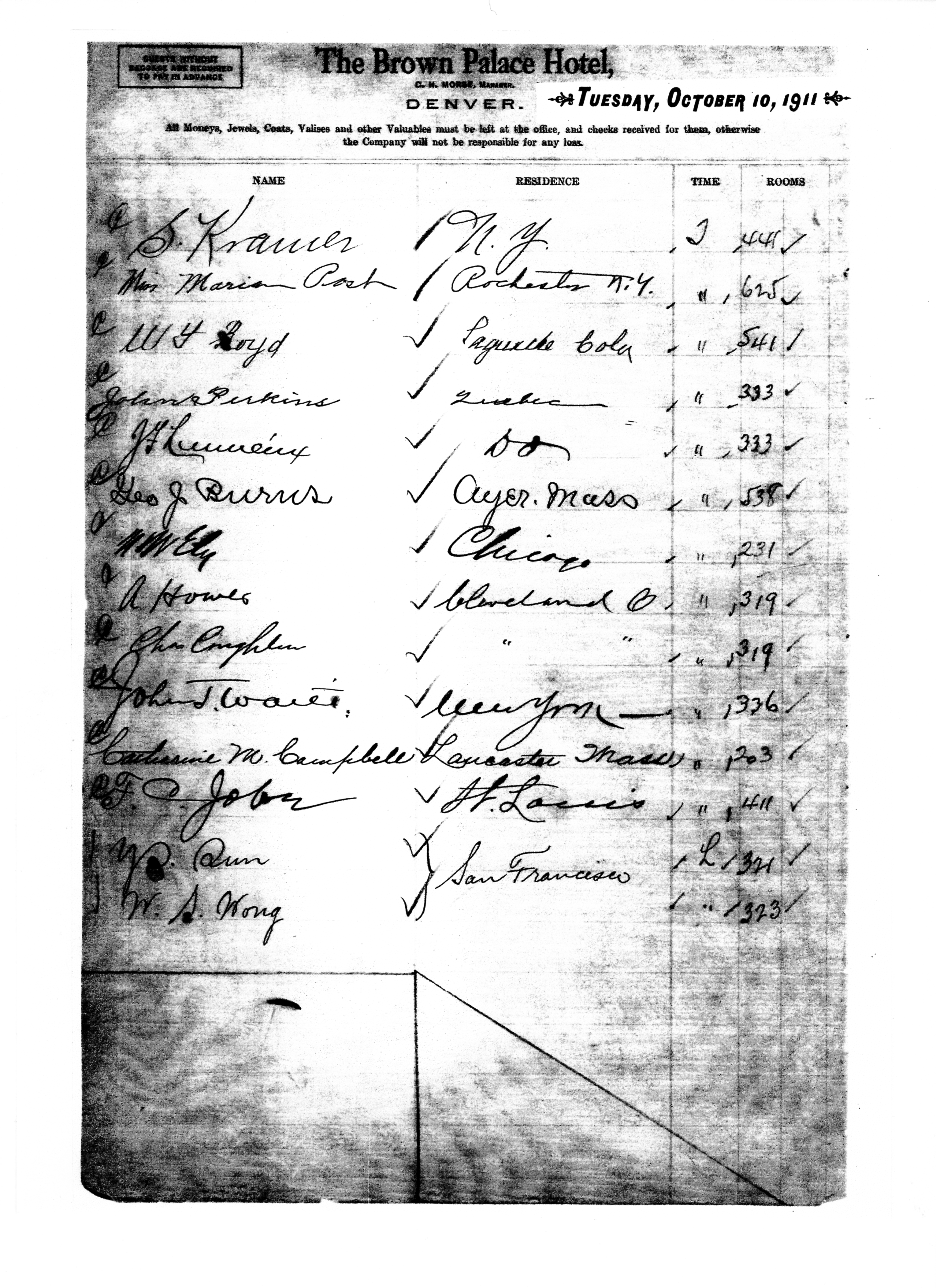

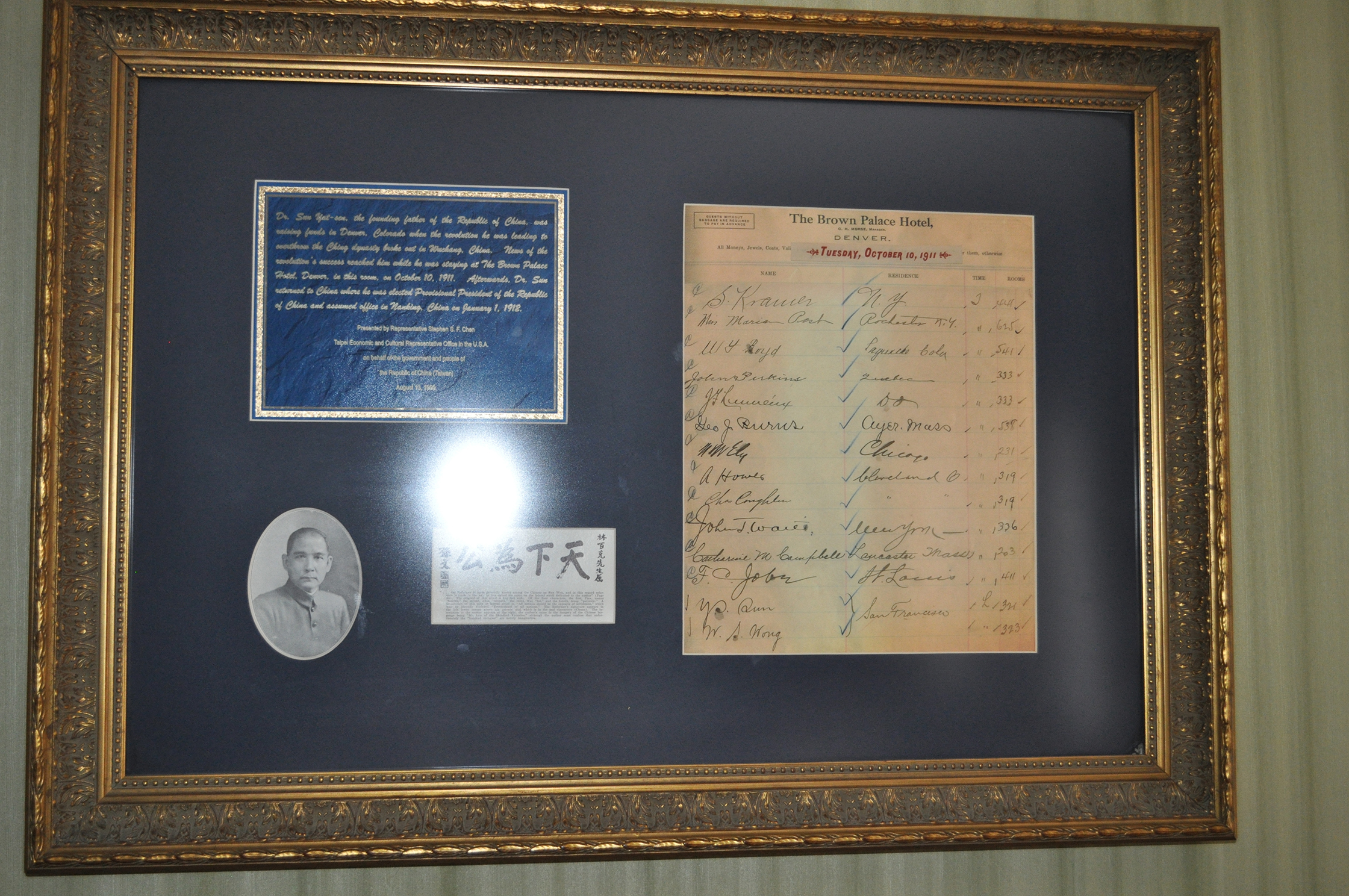

10/10武昌起義,各省次第響應。10/11於典華城(丹佛市)獲悉武昌起義消息。

1894年11月

24日與二十多位同志在檀香山創立興中會

1896年06月

自檀香山赴美

1903年09月,38歲

離日赴檀香山。

1904年春

自檀香山赴美,改組致公堂辦《大同日報》,與保皇黨筆戰,掃除保皇黨勢力

1904年冬

離美赴英。

1909年12月

12/25設同盟會分會於紐約。

1910年02月

2/10抵舊金山,旋成立同盟會分會。

1910年05月

5/30離檀香山東歸,六月抵日本。

1910年12月

12/06自檳榔嶼啟程赴歐,在轉美國。

1911年07月

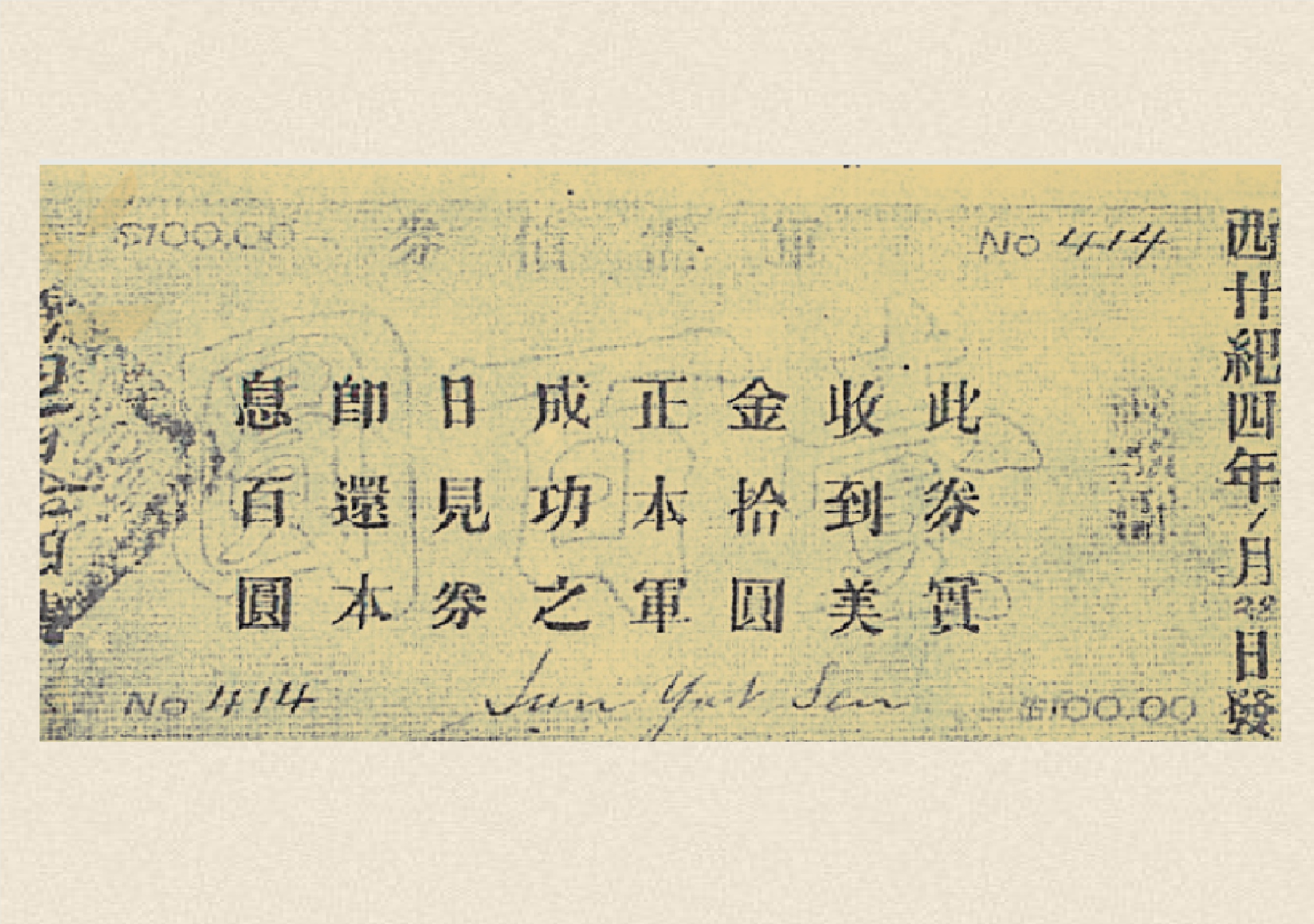

7/21在舊金山設立洪門籌餉局。

1911年10月

10/15在芝加哥舉行預祝民國成立大會,10/20抵紐約,10/25離美返國,12/29當選中華民國首任臨時大總統。

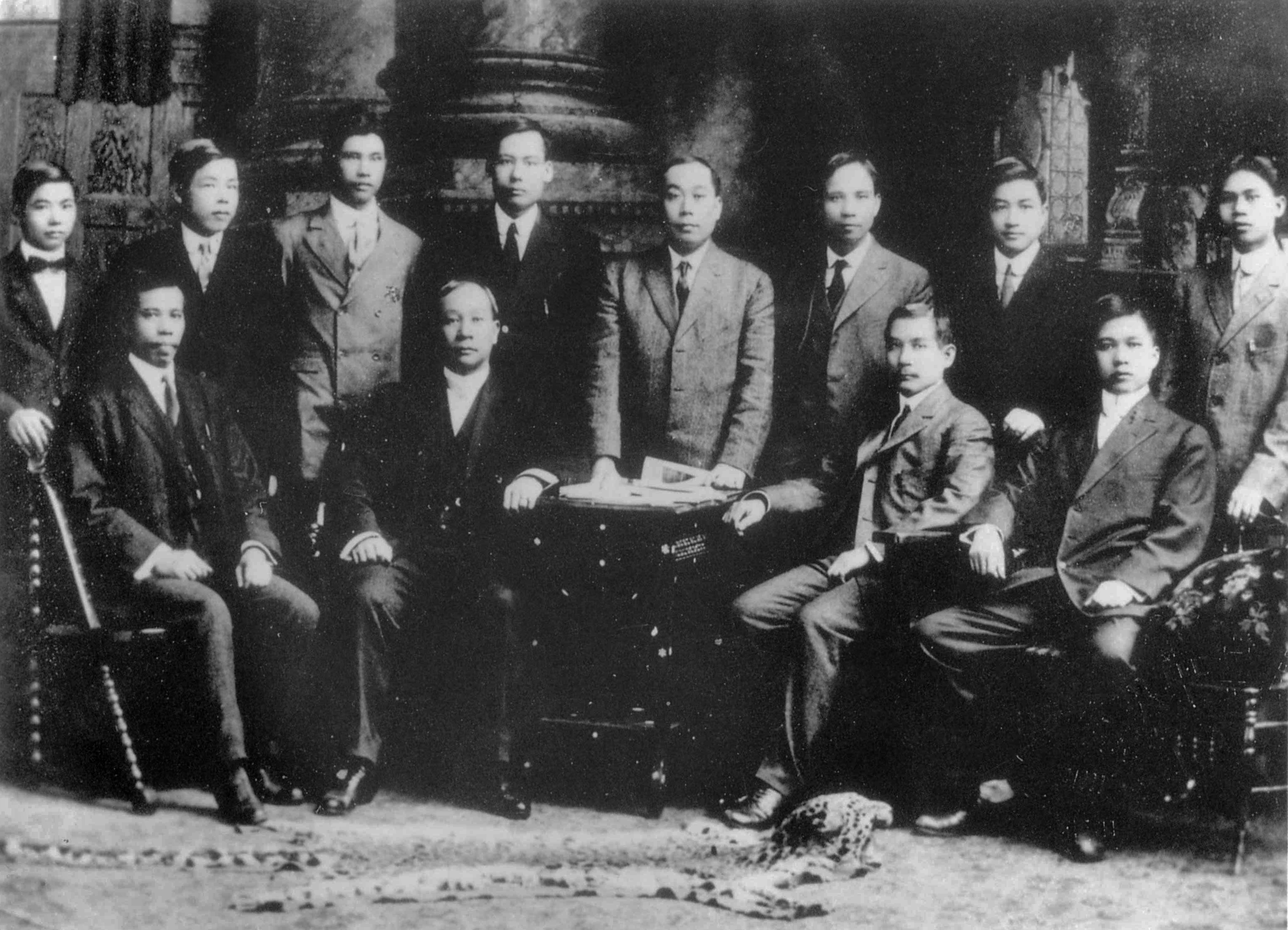

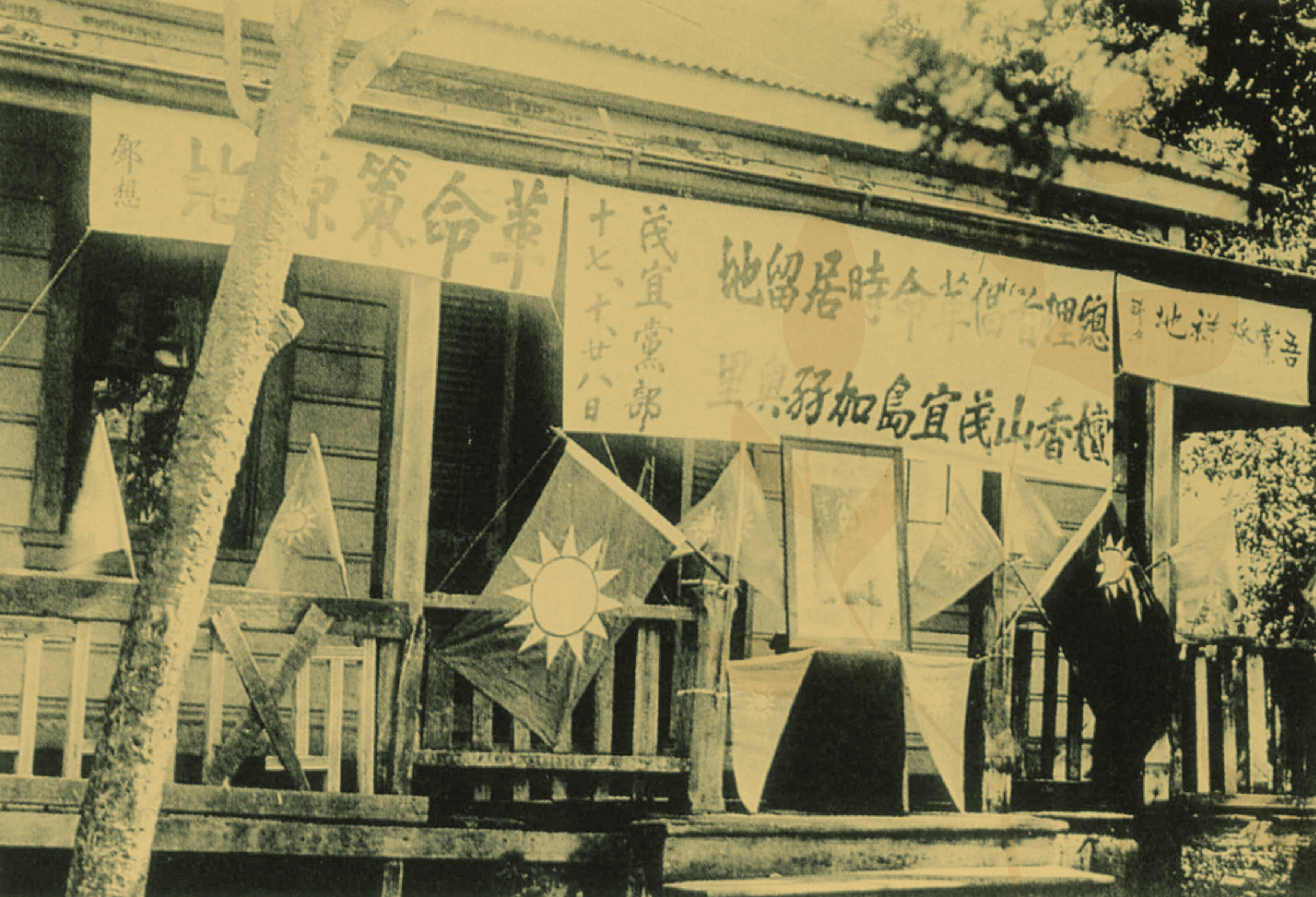

孫中山赴美行動:串聯華僑,推動革命(1910–1911)

1910至1911年間,45至46歲的孫中山積極往返美國,凝聚華僑力量支援革命。他先後在芝加哥、舊金山與檀香山成立同盟會分會,並創辦《少年中國晨報》宣傳理念。1911年於舊金山設立洪門籌餉局,募集資金支援起義。武昌起義爆發後,他在丹佛得知消息,旋即於芝加哥與紐約發動慶祝與聲援活動。年底返國,當選中華民國首任臨時大總統,實現革命目標。

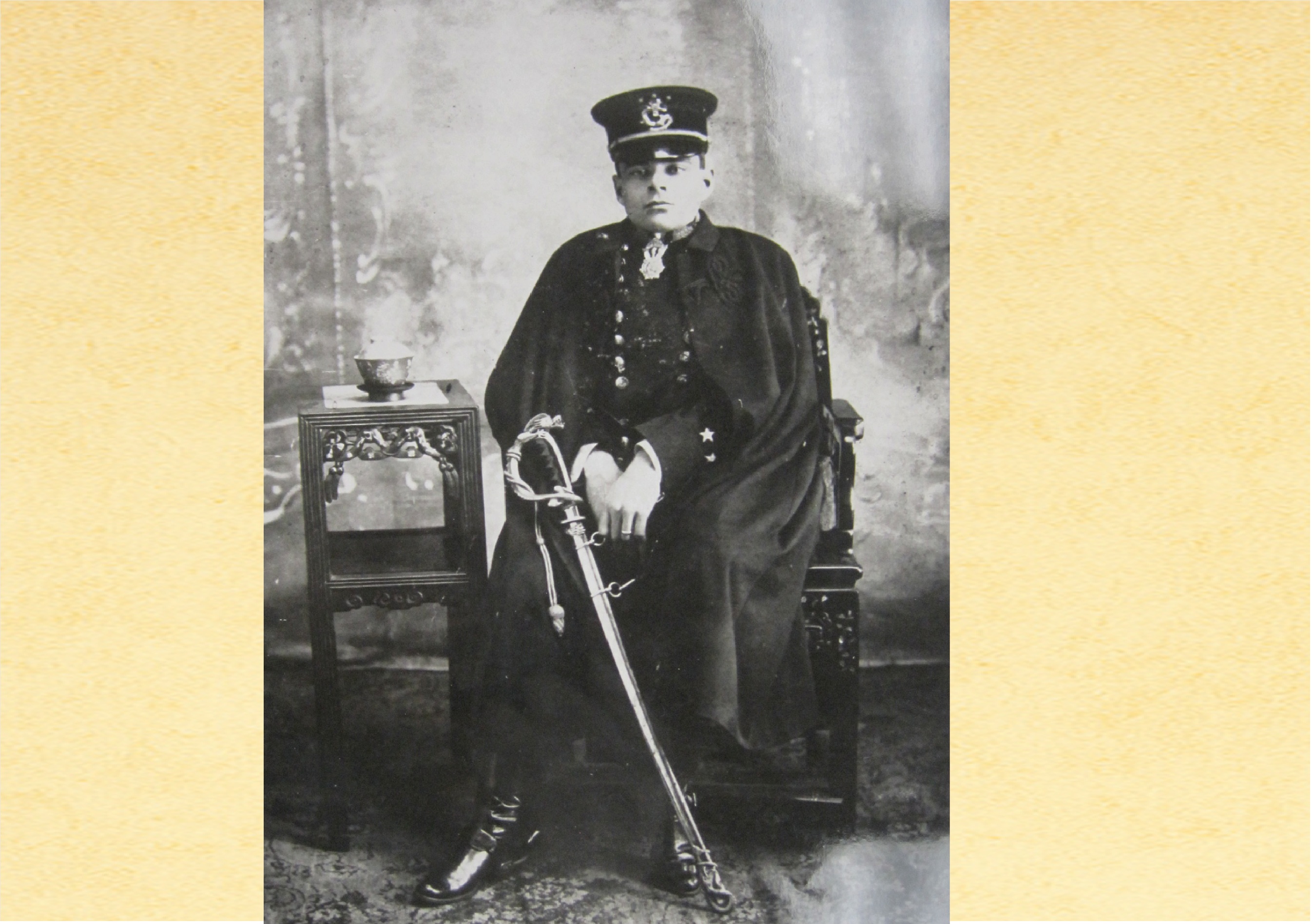

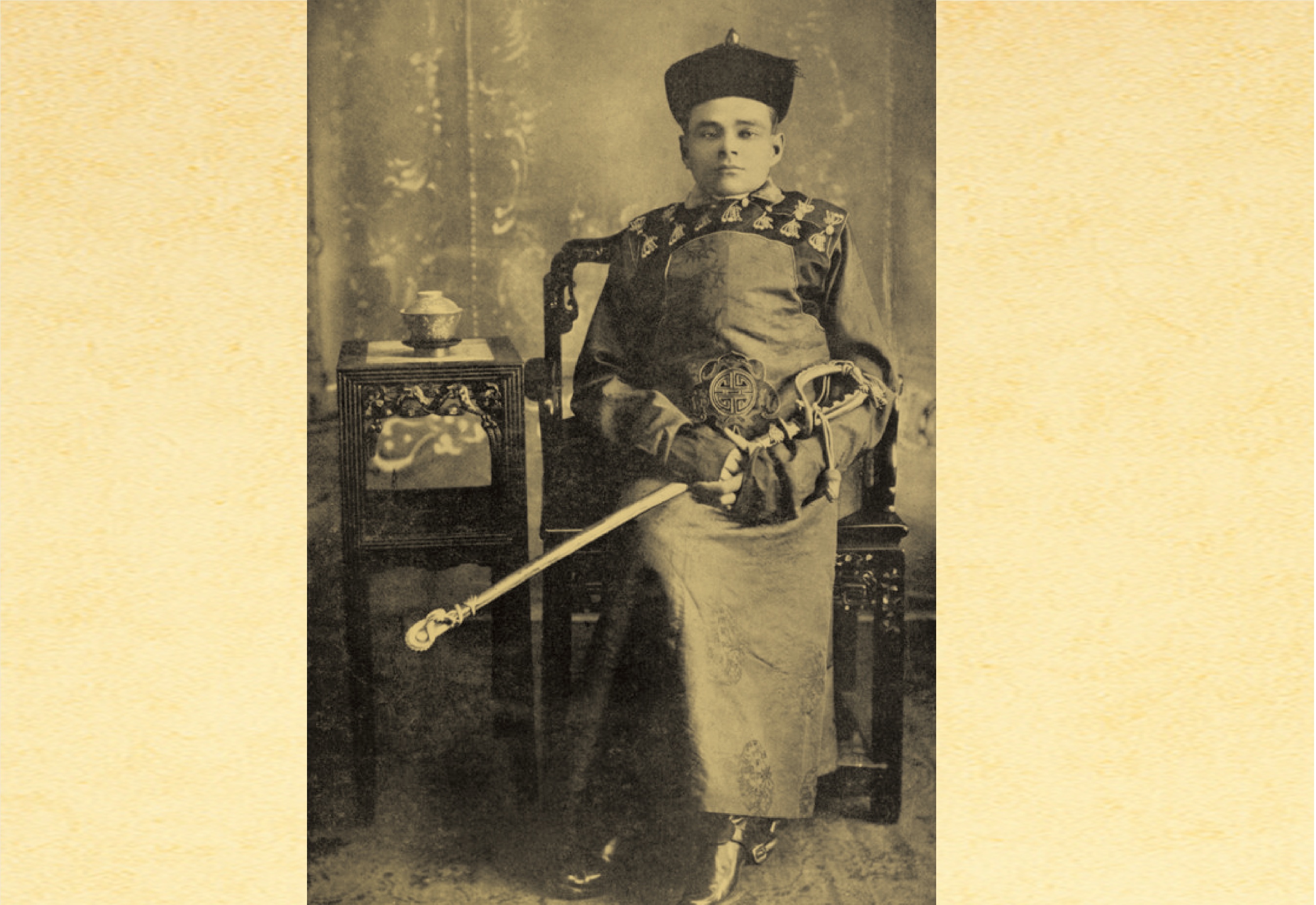

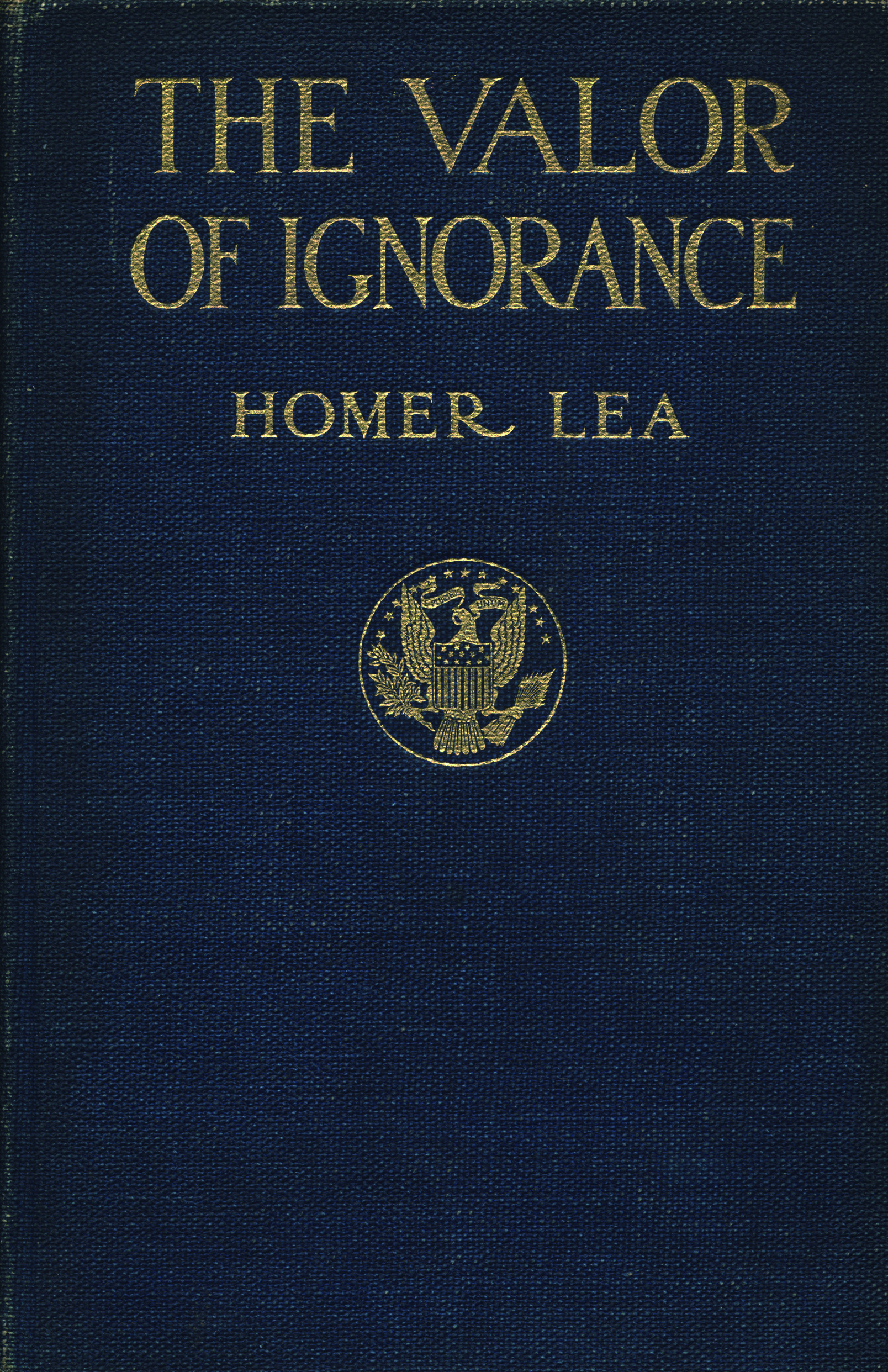

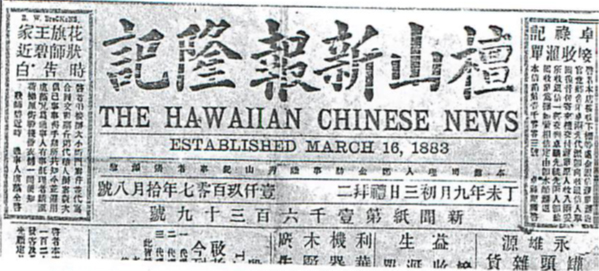

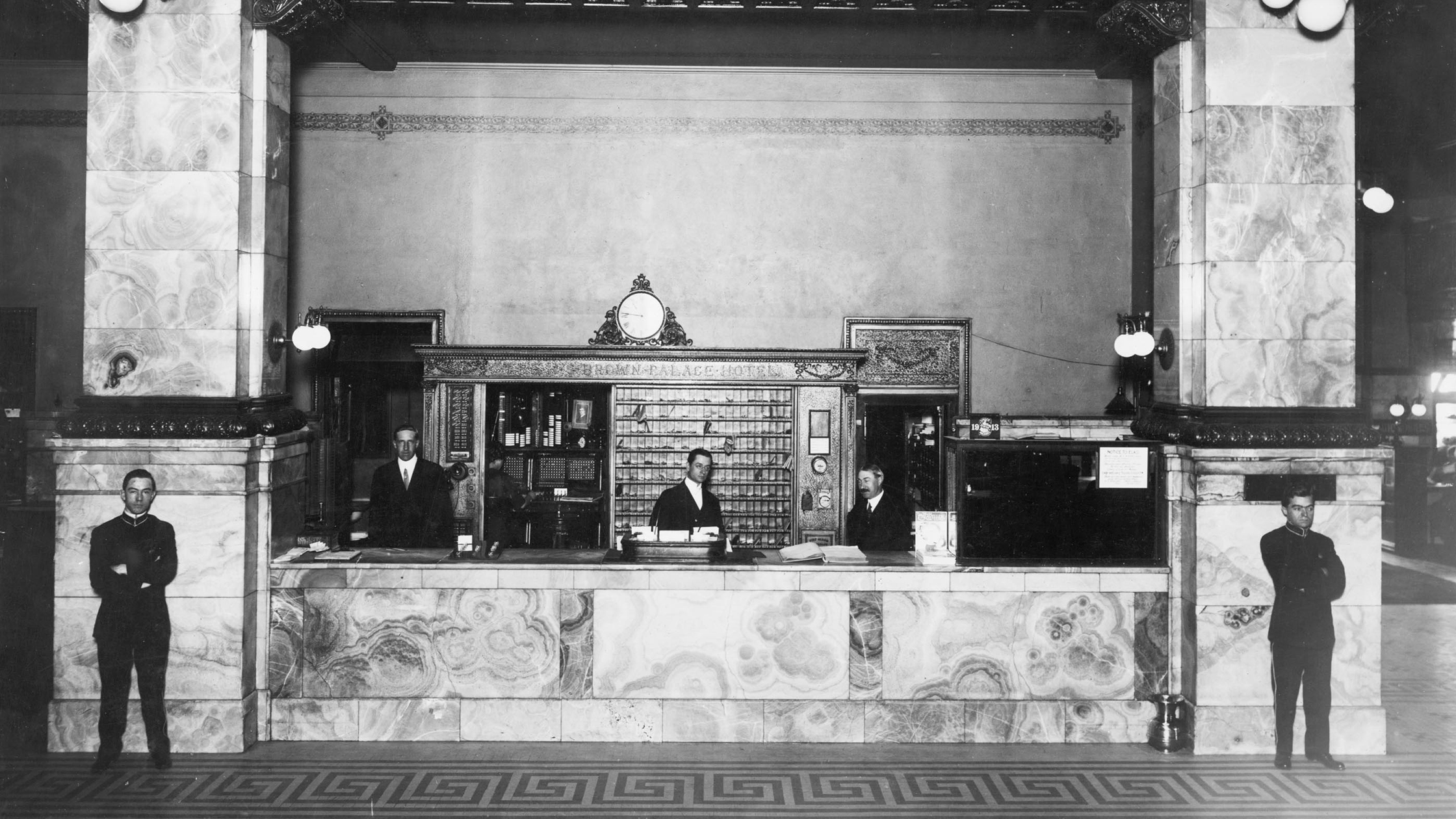

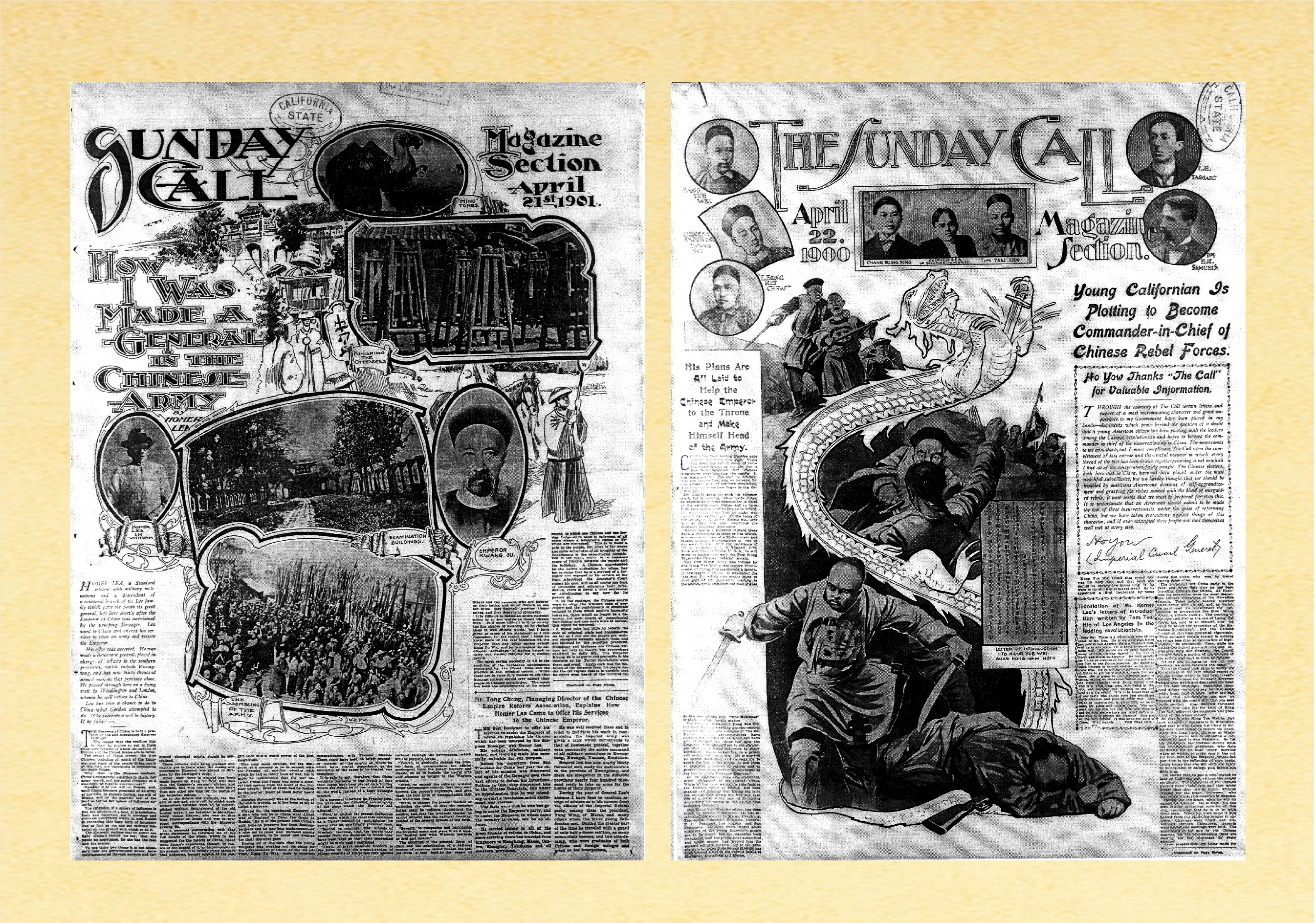

舊金山報紙關於荷馬李將軍的報導

1908年光緒帝病逝後,荷馬李參與規劃、指導名為「紅龍」的革命密謀,意圖在兩廣地區創建一個獨立的共和國,在訓練革命分子滲入滿清新軍的行動中,扮演著關鍵的角色。1909年秋因遭遇重重阻礙,計畫的推展遲滯不前,找上了當時在美國募款的孫中山,結合雙方勢力,聯手推翻滿清,孫中山在美國洛杉磯附近的長堤與荷馬李等人協商,準備發動大規模的起義行動,就是事後震驚中外的1911年3月黃花岡起義。左圖為1900、1901年舊金山報紙關於荷馬李將軍的報導(美國國會圖書館)。

革命夥伴:孫中山與荷馬李的深厚情誼

1910年,孫中山任命荷馬李為軍事顧問,並承諾革命成功後由其出任臨時軍事政府參謀首長。雖起義失敗,「紅龍」成員離去,荷馬李仍力挺孫中山。1911年5月他出讓《無知之勇》日文著作版權資助革命事業。6月,兩人在加州會晤,繼續策畫起義。10月武昌起義成功,孫致電荷馬李,盼其協助爭取英美財援。當時荷馬李正在德國療養,後於法國與孫會合返國。負責報導此行進展的美國國務院官員寫道:「後來成為中華民國首任臨時大總統的孫逸仙,凡事必徵詢荷馬李。」上海英文報紙《大陸報》(China Press) 記者林登•威爾斯採訪了兩人 1911 年 12月 25 日抵達上海的情形。根據他的觀察,荷馬李「和孫的親近程度,勝過全地球上任何其他人」,而「孫對他的依賴程度,也勝過全地球上任何其他人。」

摯友殞落:孫中山與荷馬李的最後情誼

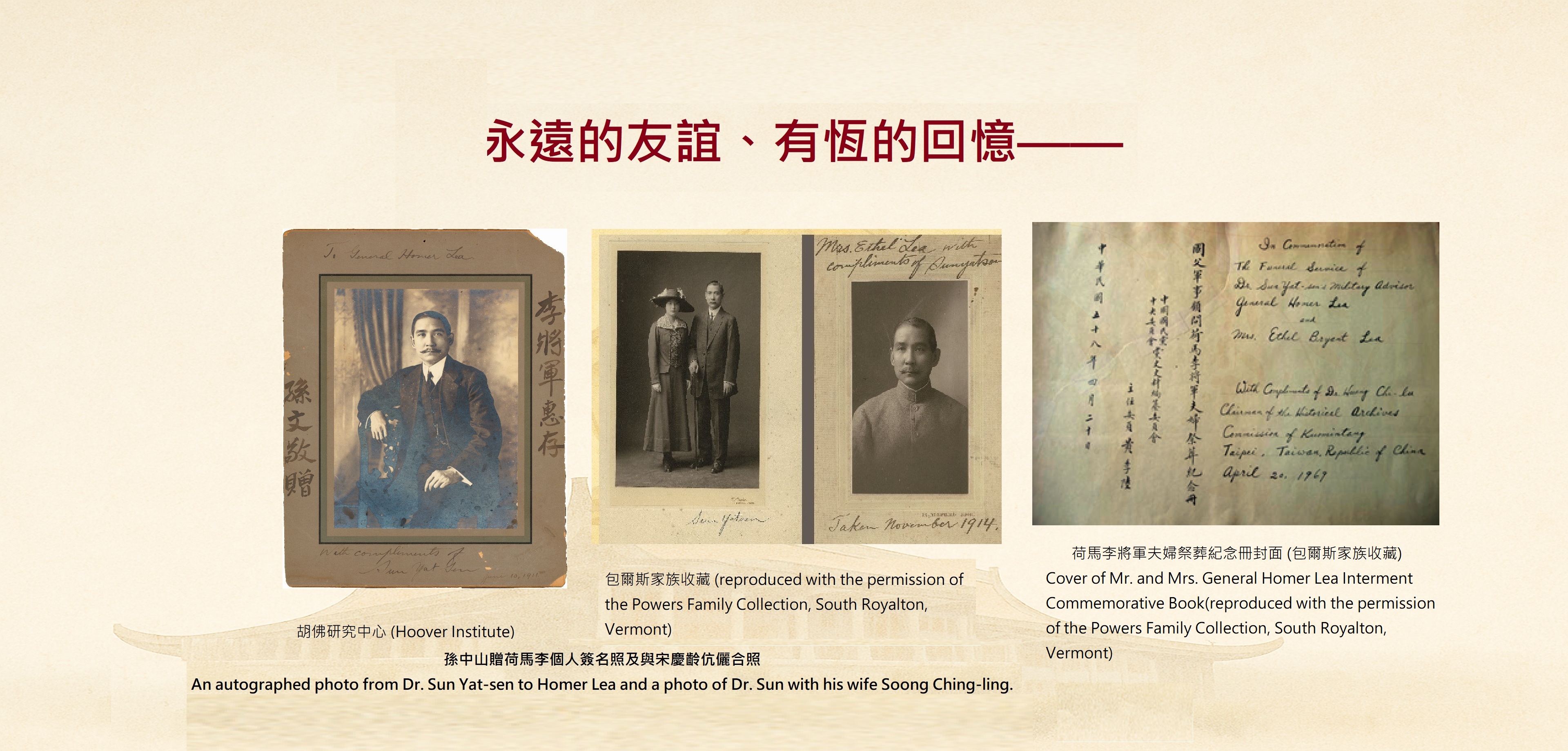

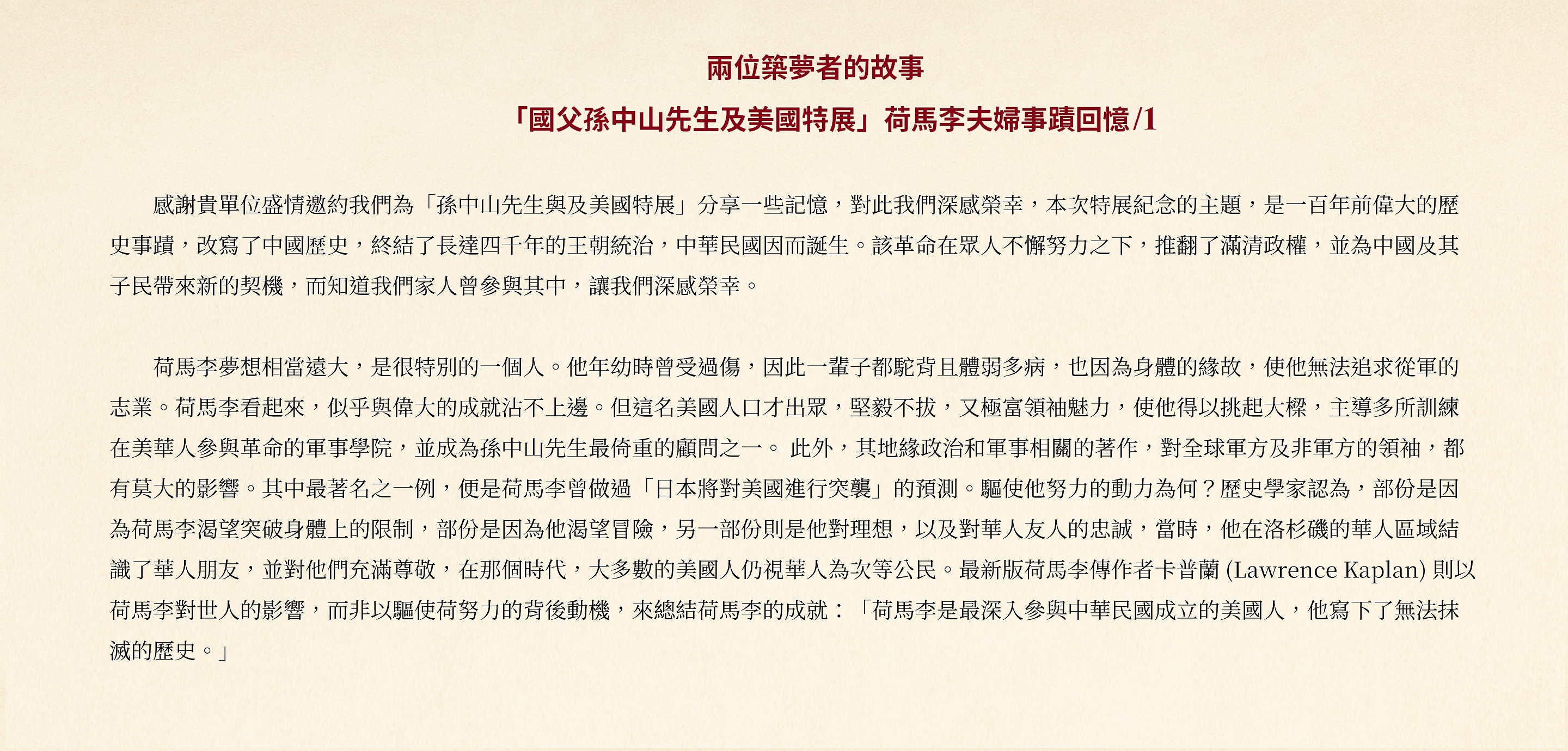

1912年1月1日,中華民國成立,孫中山成為臨時大總統,荷馬李被任命為首席軍事顧問。由於袁世凱隨即繼任臨時大總統,荷馬李的官職被取消,但仍繼續擔任孫的非正式顧問。不久即因中風,被迫回美,同年11月1日病逝,距他36歲生日還差數週。孫中山給荷馬李遺孀(Mrs. Ethel Bryant Lea)的信中說:「失去了將軍, 我感覺就像失去了一位真誠的摯友。」(下圖為胡佛研究中心檔案資料)

魂歸華夏:荷馬李遺願完成,安葬陽明山

家人為荷馬李舉辦了私人葬禮,他的遺願是葬在中國,大殮時仍身穿中華民國的將軍服,遺體火化。但當時環境不容許,荷馬李夫人過世(1934)之前,都保留著荷馬李的骨灰。民國58年(1969)她的兒子(前夫之子,荷馬李義子)約書華·B·包爾斯,透過史丹福大學胡佛研究院東亞圖書館的馬大任館長,與中華民國當局聯絡,終於完成荷馬李的遺願,將夫妻倆的骨灰移交給中華民國政府,安葬於台北陽明山公墓。

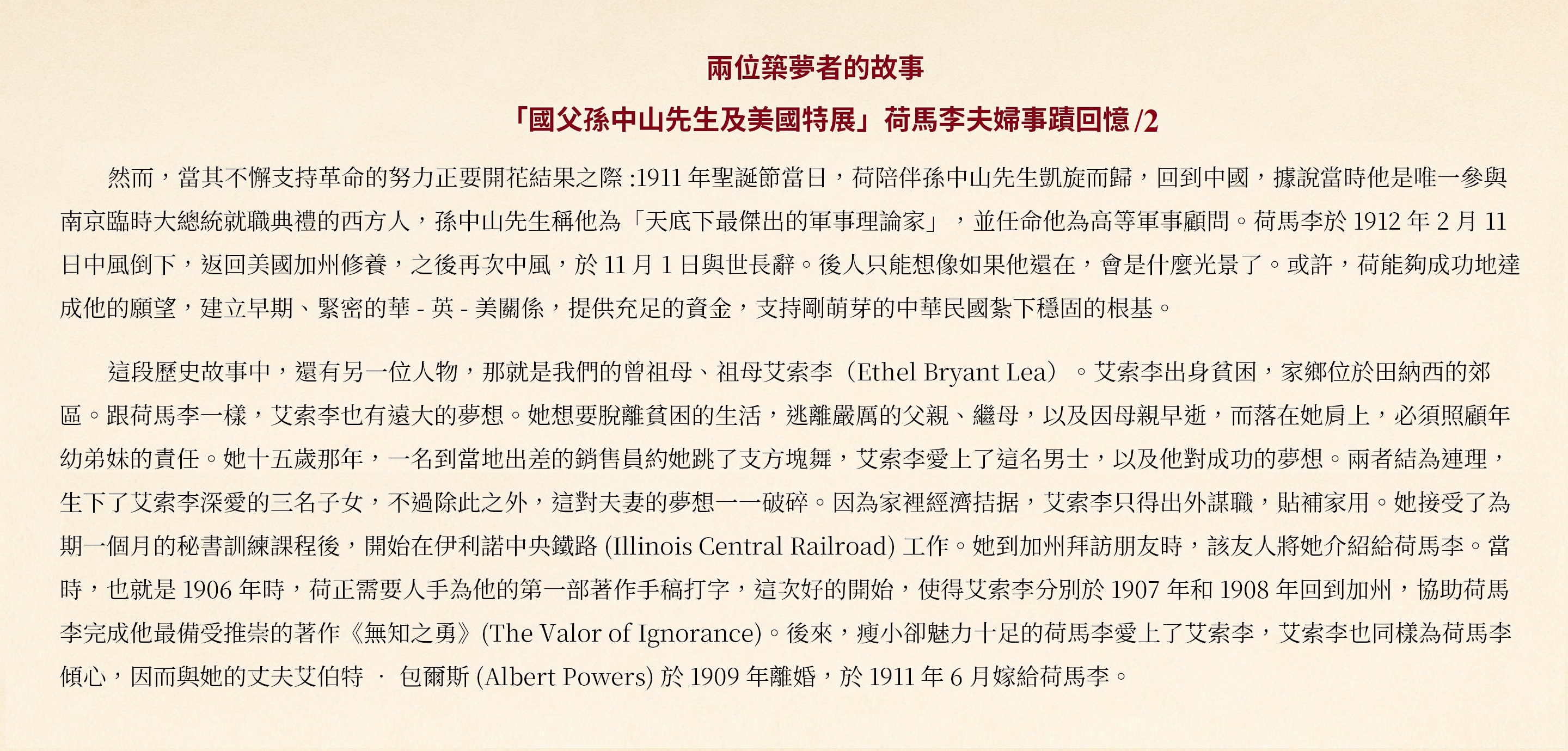

隆重追思:荷馬李將軍安葬典禮與蔣中正親辦紀念

4月20日舉行骨灰安葬儀式,葬禮莊嚴隆重,尊為「孫逸仙的美籍軍事顧問,荷馬李將軍」,墓上有「永懷風義」四字,是蔣中正總統的親筆字跡,蔣中正非常關切此事,親手操辦祭葬相關事宜,並接見包爾斯,事後由國民黨黨史委員會將祭葬過程編為紀念冊,交馬大任保管。